Wir brauchen sie in Smartphones, Laptops, Fernsehern, der Medizin, dem Militär und in Hybridfahrzeugen. Sie müssen abgebaut werden wie übliche Metalle, der ökologische Fußabdruck dafür ist jedoch enorm um sie zu trennen, dabei wird sogar radioaktiver Abfall produziert. Und China hält mit 97% Produktion darauf ein Quasi-Monopol: Seltene Erdelemente oder SEE.

So ziemlich alles, was wir heute mit dem Schlüsselwort Innovation assoziieren hängt von nur 17 Metallen aus dem Periodensystem ab (mit Jahreszahl der Entdeckung):

- Gadolinit (1794)

- Cerit (1751)

- Cer (1804)

- Samarskit (1839)

- Didym (1842)

- Terbium (1843)

- Erbium (1843)

- Ytterbium (1787)

- Samarium (1879)

- Thulium (1879)

- Holmium (1879)

- Dysprosium (1886)

- Gadolinium (1886)

- Praseodym (1886)

- Neodym (1901)

- Europium (1907)

- Lutetium (1947)

Was alleine fast 200 Menschenjahre gedauert hat benahmt und entdeckt zu werden droht schneller zu versiegen, als es verarbeitet werden kann und genau mit diesem Problem beschäftigt sich Jacob Remin in seinem neuesten Werk

http://overgaden.org/en/udstilling/jacob-remin-harvesting-the-rare-earth/.

In seinem dystopischen Szenario spielend in der nahen Zukunft hat eine biotechnologische Pionierfirma einen Weg gefunden Elektronikschritt durch genmodifizierte Raupen direkt zu recyclen. Dies geschieht in den übelsten Agbogloshies, die man sich vorstellen kann. Die Realität wird so aber nicht genannt, sondern die Firma erfand dafür den einprägsamen Slogan „Die Schmetterlings-Lösung“.

Passende Kunst zum Wochenende, gleichzeitig wieder was gelernt. Gehaben Sie sich wohl, war eine „vaultige“ Achterbahnfahrt-Woche!

Wikileaks hat mit Vault 7 eine Serie erschaffen, die CIA-Leaks der 8761 Dokumente sollen den Teil 1 davon markieren, quasi „Episode I“, intern bezeichnet man den Dump auch deshalb als „Year Zero“.

Auch haben sich mittlerweile Dinge weiter aufgebläht oder sind inzwischen klarer geworden. Da ja jeder Internetnutzer die Dokumente selbst ansehen kann, man braucht ja nur den Link https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/index.html aufrufen und mal an einem Wochenende anfangen sich da einzulesen, sind weitere Details öffentlich. Ein paar davon will ich hier erwähnen und es dann dabei belassen, soll ja für mich auch noch etwas übrig bleiben. Außerdem findet sich am Ende der Liste das Passwort für die Torrent-Datei:

- abgedeckter Zeitraum: 2013-2016

- Organigramm der Abteilungen

- Whistleblower ist vom Typ her wohl wie Snowden. Seine Motivation: „source of the information told WikiLeaks in a statement that they wish to initiate a public debate about the “security, creation, use, proliferation and democratic control of cyberweapons“

- „Year Zero“ wurde als Bezeichnung auch gewählt, weil die meisten Exploits Zero Day Exploits sind, die sich hauptsächlich gegen Produkte aus Europa, aber auch den USA widmen

- CIA hat selbst keine Kontrolle mehr über die Viren, Malware, Trojaner und deren Dokumentation

- Code-Umfang: mehrere Millionen Zeilen Code, mehr als das Gesamtprojekt Facebook

- registrierte Nutzer: um die 5000

- gehackte Messenger-Apps bislang: „Signal“, „Telegram“ und „WhatsApp“

- Projekt UMBRAGE: Angriffs-Werkzeuge geklaut aus anderen Staaten, z.B. Russland oder China, um so Angriffe durchzuführen, die dann diesen Staaten zur Last gelegt werden können („fingerprinting“). Ein praktisches Beispiel wäre hier die gefakte Manipulation der US-Wahl durch Russland, die faktisch jedoch nie statt fand

- Projekt WEEPING ANGEL: wie im letzten Beitrag angesprochen die Infektion von „Smart TVs“ durch Malware, um diese als Wanze nutzen zu können

- Projekt HAMMER DRILL: infiziert durch Software von CDs/DVDs

- Projekt BRUTAL KANGAROO: versteckt Malware in nicht-sichtbaren Bereichen von Images und Festplatten

- US-Konsulat in Frankfurt dient wohl als Knotenpunkt für verdeckte Operationen in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika

- Projekt FINE DINING: Interna, eine Art Fragebogen um an technische Voraussetzungen für Hack-Aktivitäten zu kommen. Man trägt z.B. „System-Administrator“ ein und bekommt die nötigen Werkzeuge zur Ausführung geliefert

- Projekt HIVE: Malware-Software-Suite für diverse Systeme wie Windows, Linux, Solaris, MikroTik (wird in Internet-Routern verwendet), kommuniziert wird über eine https-Schnittstelle einer verdeckten Domain

- Größe von „Vault 7“: bislang unbekannt, ist aber jetzt schon der größte Leak in der Geschichte zu Geheimdienst-Aktivitäten

- Datum für die weiteren Leaks: werden angekündigt

- Passwort zur Entschlüsselung der Leaks-Torrent-Datei:

SplinterItIntoAThousandPiecesAndScatterItIntoTheWinds

[via]

Manche Stimmen fragten bei den Leaks nach dem Zeitpunkt und einem „warum jetzt?“ Man wird Wikileaks nichts Böswilliges unterstellen können, doch die US-Administration, die derzeit die Politik der USA steuert, hat erst letzten Monat durch eine Executive Order eine Review der Geheimdienstaktivitäten zum Stichwort cyberwar herausgegeben. Befürchtet wird, dass eben solche Fakten zum Thema dadurch ein für allemal vernichtet werden könnten. Und wie schnell diese Orders umgesetzt werden können sah man auch bei dem Einreiseverbot der sieben arabischen Länder Ende Januar.

Das im letzten Beitrag erwähnte Novum ist kein richtiges: Wikileaks hat in der Vergangenheit bereits Stellen in Leaks unkenntlich gemacht. Nur wurden diese Kennzeichnungen nach Kritik von Edward Snowden und Glenn Greenwald noch einmal verschärft.

Ob jemals alle Informationen von Vault 7 verwertet werden können ist unwahrscheinlich. Wikileaks selbst bereitet nichts auf, das machen freie Autoren und/oder Journalisten. Zusammenfassungen zusammenzustellen, wie diese oben, sind also rein zufällig oder eben allgemein interessant, da wir alle Smartphones nutzen oder Router für den Internetzugang brauchen.

Nicht erwähnt wurde von meiner Seite z.B. die Geschichte mit dem Hacken von Fahrzeug-Software, weil ich kein Auto mehr habe. Dieses Thema ist aber natürlich nicht weniger relevant, zumal hier die Autobauer in der Pflicht sind Aufklärung zu leisten. Eine düstere Vermutung, die gerade durch diese Hacks kursiert, ist der Tod von Michael Hastings durch einen solchen „Remote Car Hack“.

Wikileaks behält sich vor fleißige Autoren an zukünftigen Veröffentlichungen zu Vault 7 früher Zugriff auf aktuelle Leaks zu geben. Man schafft so Anreize, dass möglichst viele neue Informationen aus dem Bestand weiter gestreut werden sollen. Ein Hinweis auf diese Praxis ist auch das Torrent-Passwort selbst.

Über Wikileaks kann man sich genüsslich streiten. Vault 7 zeigt jedoch einmal mehr, dass wir durchaus die Werkzeuge haben eine aufgeklärte Gesellschaft zu sein, wozu die ihre Köpfe herhalten. Was jetzt noch fehlt ist ein bisschen mehr Zeit, die niemand von uns hat, und eine wirkliche Debatte welchen Nutzen konkret Geheimdienste eigentlich im 21. Jahrhundert noch bringen sollen. Wie oben zu lesen ist eine Kontrolle dieser Cyberwaffen selbst für solch einen Monster-Apparat wie die CIA unmöglich. Zu beobachten, was hier in diesem Jahr geschieht wird also mindestens ebenso spannend sein wie weitere Details zu Vault 7 zu heben. Fortsetzung folgt bestimmt.

Das Harvard Business Review ist ein Manager-Magazin, das zu 100% der Universität Harvard gehört und seit 1922 nur sechs Mal pro Jahr erscheint.

Ein aktueller Online-Artikel der Autoren Joichi Ito, Neha Narula und Robleh Ali von heute hat es schon in der Überschrift in sich. „The Blockchain Will Do to Banks and Law Firms What the Internet Did to Media“: bedeutet eigentlich nichts anderes als die Bitcoin-Technologie wird Banken wie Anwaltsfirmen gleichermaßen meucheln.

Man könnte das so stehen lassen, der Artikel ist gut und auch mächtig. Ein Vergleich sei hier jedoch eingefügt, um den Impact schneller verstehen zu können:

„The “killer app” for the early internet was email; it’s what drove adoption and strengthened the network. Bitcoin is the killer app for the blockchain. Bitcoin drives adoption of its underlying blockchain, and its strong technical community and robust code review process make it the most secure and reliable of the various blockchains. Like email, it’s likely that some form of Bitcoin will persist. But the blockchain will also support a variety of other applications, including smart contracts, asset registries, and many new types of transactions that will go beyond financial and legal uses“

Der Artikel wurde bisher kein einziges Mal kommentiert. Zu frisch oder zu kontrovers? You decide.

Vault 7 war dann doch kein Hoax, war aber eigentlich von Wikileaks auch nicht anders zu erwarten. Bisher haben alle Enthüllungen zu 100% der Wahrheit entsprochen, das ist eine seltene Statistik, die Assange auch immer wieder hervorhebt. Zu Recht, wie ich finde.

Die Dokumente wurden mittlerweile veröffentlicht, 8761 sind es dieses Mal. Online frisch erhältlich seit ca. 14:00. Und die haben es, den psychotischen Twitter-Botschaften das Wasser reichend, durchaus in sich. Auch für Deutschland. Leider.

Beleuchtet wird hier die Rechner-Spionage der CIA. Die Dokumente stammen von Kommunikation zwischen Regierungs-Hackern und Zuliefererfirmen und gelangten über eine anonyme Quelle an die Wikileaks-Plattform. Die CIA hat, was in Expertenkreisen bereits vermutet wurde, weil der Auslandsgeheimdienst in direkter Konkurrenz zur NSA steht, eine „eigene kleine NSA“ aufgebaut mit ca. 200 Mitarbeitern. Ausspioniert werden neben den üblichen Verdächtigen, also Windows-PCs und Smartphones & Tablets mit iOS und Android, übrigens auch Fernseher, z.B. der F8000 von Samsung.

Zur Spionage trägt Frankfurt aktiv bei: in der Gießener Straße steht das größte US-Konsulat der Welt. Um es mit Merkel zu sagen: „geht mal gar nicht!“ Nun, den Schlapphüten wird es egal sein, die arbeiten munter „undercover“ (wahrscheinlich unter Gullideckeln) im SCIF („Sensitive Compartmented Information Facility“). Um es mit Merkel zu sagen: „ist halt Neuland.“ Wird nicht das letzte Örtchen dieser Art bleiben, blubbert, is ongoing.

Zum Schluss noch ein Hinweis zu den Publikationen, es gibt durch direkte Snowden-Kritik übrigens ein Novum: Namen der Mitarbeiter der CIA, IP-Adressen und auch die von Emails, wurden geschwärzt. Man versucht so dieser Kritik zu begegnen, die Menschen besser zu schützen und es könnte ja sein, dass sich der eine oder die andere der Schlapphut-Fraktion nun auch vorstellen könnte, zur Aufklärung aktiver beizutragen. Eine Grundeigenschaft von Wikileaks war eigentlich immer, die Dokumente unzensiert so weiterzugeben, wie man diese bekommen hatte.

Viel Spaß und Erfolg beim Durchstöbern: https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/index.html.

Wenn wir dann bitte langsam anfangen könnten die Geheimdienste zu schließen, ich denke spätestens seit 2013 sollten wir als Menschheit begriffen haben, dass diese NSA/CIA/BND/GCHQ-Aktionen weder für die Freiheit noch den Fortschritt wirklich etwas bringen. In Zeiten von „post truth“ und „Wir bauen wieder Mauern!“, das in der Realität seit 1990 nicht mehr existieren darf und soll, gibt es sicher wichtigere Themen, denen wir uns gemeinsam die nächsten paar Hunderte Jahre widmen sollten, wie Klimawandel, Atomkraft und Überbevölkerung, als uns Fragen zu stellen wie „wie verwandele ich am besten den Fernseher meines Nachbarn in eine Wanze!?“ Sowas geht eben, zu Recht übrigens, dann auch auf die eigene, bzw. kollektive, Gesundheit.

Stichwort Budget-Smartphones: wer aus irgendeinem Grund keine Custom ROM für sein Android-Gerät findet, muss nicht sofort verzweifeln. Generell ist es ein gutes Zeichen für ein Betriebssystem, wenn es auf möglichst viel Hardware zurückgreifen kann. Bekannte Hersteller heute, die „generic devices“ anbieten, also Smartphones mit identischem Chipsatz, sind etwa Wiko aus Frankreich, Cubot aus China oder Kazam aus Großbritannien. Häufig verzichten diese Hersteller auf populäre, teurere SoCs von Qualcomm und setzen die mittlerweile nicht minder leistungsfähigen MediaTek-SoCs ein.

Ob das eigene Gerät vom Mangel an Custom ROMs betroffen ist lässt sich schnell herausfinden: man installiert TWRP aus dem Play Store und gibt seinen Hersteller in der App ein. Findet die App den Hersteller nicht, war es das mit einer Custom Recovery für euer Gerät. Findet die App den Hersteller, aber euer Gerät nicht, gilt das selbe. Eine Custom Recovery ist jedoch eine _der_ Grundvoraussetzungen um das Gerät mit ROMs zu versorgen. Fehlt diese, lohnt es sich davon Abstand zu nehmen eine zu installieren die man irgendwo im Netz findet, es wird nichts Brauchbares durch eure Experimente herauskommen.

Was aber tun, wenn man das Gerät trotzdem modden und personalisieren will? Hier kommt das „Xposed Framework“ ins Spiel. Xposed lässt euch Module downloaden, die auch nichts anderes als Apps sind. Doch diese Module lassen euch eure Geräte in einer Tiefe modifizieren, dass diese am Ende von einer Custom ROM kaum mehr zu unterscheiden sind. Eines der umfangreichsten und populärsten ist z.B. GravityBox. Dieses Modul allein ist schon wert, dass man Xposed auf seinem Gerät ans Laufen bringt, die Einstellungen sind in etwa so umfangreich wie wenn ihr die Einstellungen und die Massen an Tweaks von Cyanogenmod/LineageOS her kennt.

Wie ihr Xposed installiert, ohne Recovery und ohne TWRP, will ich hier kurz erläutern.

WICHTIG: euer Gerät _muss_ gerootet sein! Egal wie ihr das macht, ob per ADB, das zwielichtige KingRoot oder sonstwie, ein Android-Gerät ohne Root ist nichts wert. Da hilft auch das günstigste SoC nichts.

Anleitung für Xposed-Installation:

- 1. Installiert FlashFire [root] aus dem Play Store von Chainfire. Dieses Tool lässt euch ZIPs ohne Custom Recovery flashen. Benötigt, selbstredend, root-Rechte

- 2. ihr braucht die ZIP des Xposed Framework. Wählt eure Android-Version hier aus (sdk21 für KK, sdk22 für LP, sdk23 für MM), danach eure Architektur, das wird meist ARM sein. Ganz unten findet ihr dann die neueste Version des Frameworks, derzeit v87 vom November 2016. Diese ZIP auf den Telefonspeicher verschieben

- 3. besorgt euch die APK der Xposed-App: hier der XDA-Thread. Die App ist frisch aus der Testphase raus und befindet sich derzeit in einer stabilen Version 3.1.1

- 4. Jetzt wird gekocht! Öffnet Flashfire und klickt auf das rote „+“ unten rechts.

Dort wählt ihr dann den Menüpunkt „Flash ZIP or OTA“.

Navigiert zu eurer Xposed-ZIP-Datei.

Klickt in Flashfire nun unten auf Flash!. Setzt den ersten Haken. Das Grundgerüst wird installiert. Es dürfen keine Fehlermeldungen kommen. Kommen doch welche, versucht andere Haken zu setzen oder lasst diese ganz weg. Sollten Fehlermeldungen kommen wird üblicherweise nichts zerstört, das Framework installiert sich einfach nicht - 5. Installiert die XposedInstaller-App. Startet danach das Gerät neu

- 6. wenn ihr nach dem Neustart die App das erste Mal öffnet, klickt kurz die Meldung weg und schaut, dass ihr einen grünen Haken seht. Danach könnt ihr links unter Downloads ein Modul installieren, wie erwähnt ist GravityBox dann eigentlich ein Must-Have

- Fazit: als goldene Regel gilt, wer Xposed nutzt, der braucht keine Custom ROM mehr und umgekehrt. Die zwei vertragen sich nicht und es ergibt auch keinen Sinn Xposed unter einer Custom ROM zu installieren. Das Xposed Framework stellt euch vielmehr auf dem Android-Gerät die Funktionalität einer Custom ROM durch herunterladbare Module zur Verfügung. Etwa wenn, wie erwähnt, keiner Lust hatte eine ROM zu basteln oder es in TWRP einfach kein Interesse von Seiten der Entwickler gab

Die Vielfalt an Android-Geräten dürfte in Zukunft wohl eher weiter zu- als abnehmen. Nicht immer werdet ihr für diese Geräte eine passende ROM finden, eine zu bauen erfordert unvorstellbar viel Aufwand, frisst Zeit und andere Ressourcen. Der oben erwähnte Test mit TWRP ist hier ein guter Anfang um herauszufinden, wie populär euer Device ist. Das trifft auch auf Tablets zu.

Mit diesem Beitrag wollte ich zeigen, dass es aber mittlerweile sehr mächtige Alternativen gibt, die eben nicht mal mehr eine Custom Recovery erfordern. Die Anzahl der Module für das Xposed Framework ist unvorstellbar riesig, man wird förmlich erschlagen, wenn man sich das erste Mal durch diese Liste scrollt. Ab Kitkat, also Android 4.4, werdet ihr sehr gute Karten haben viele Mods zu finden. Da sollte für jeden etwas dabei sein. Meines Erachtens ein MUSS ist das erwähnte GravityBox. Damit dürften die meisten Gelüste bereits abgedeckt sein. Probiert diese Module einfach aus, das Einzige, worauf ihr achten müsst ist, dass diese mit eurer Android-Version kompatibel sind.

Viel Spaß beim Modden, ihr cyberpunks! 😎

Die tägliche Ration Mindfuck zur Nacht stammt heute von Yuval Harari, Autor des derzeit in US-Technikkreisen heiß diskutierten Buches Homo Deus: A brief history of tomorrow:

„Ein KI-System mit scheinbar harmlosen Zielen vorzuprogrammieren könnte extrem nach hinten losgehen. Ein beliebtes Szenario besteht aus einem Unternehmen, das die allererste KI-Superintelligenz entwickelt hat und der die Aufgabe übertragen wurde, die Kreiszahl Pi zu berechnen. Bevor irgendjemand realisiert, was passiert, übernimmt diese KI den Planeten, löscht die menschliche Rasse aus, beginnt Kampagnen, um an das Ende der Galaxie zu gelangen, polt das gesamte Universum in einen Supercomputer um, der auf Jahrmilliarden nur ein Ziel hat: eine immer genauere Kreiszahl zu berechnen. Denn hinter alledem ist das die göttliche Aufgabe, die dem System von seinem Schöpfer aufgetragen wurde.“

Harhar.

Nee, is‘ klar. Hat er aber gesagt, steht hier am Ende des Artikels, in dem noch ganz andere düstere Prophezeiungen vorkommen. So z.B.:

- das Aufkommen der „Klasse der Arbeitsunfähigen“. Die wurde durch autonome Systeme dazu gezwungen in VR-Welten abzuhängen, weil das das Einzige ist, wozu die noch taugen

- Organismen sind Algorithmen. Jedes Tier, homo sapiens inklusive, ist ein Algorithmus organischer Natur, durch Jahrmillionen Evolution geformt

- Algorithmen sind nicht davon abhängig, woraus der Rechner gebaut ist: ein Abakus kann aus Holz oder Metall sein, zwei Perlen plus zwei Perlen macht immer vier

- von daher gibt es keine Gründe, nicht-organische Algorithmen könnten Dinge nicht, die die organischen können. Solange die Berechnungen gültig sind, wen interessiert, ob diese von einem Organismus aus Silizium oder Kohlenstoff stammen?

- 99% der menschlichen Qualitäten sind überflüssig für die meisten Jobs der Neuzeit

- was die Kinder heute lernen, wird im Alter von 40 nicht mehr gültig sein

- sicherer Job? Archäologe. Die Wahrscheinlichkeit, hier durch autonome Systeme ersetzt zu werden, liege bei 0,7%

Die USA sind ein bisschen spät das zu diskutieren, das Buch Home Deus erschien hier erst im Februar. Auf hebräisch erschien es schon 2015 und in UK im September letzten Jahres.

Was Professor Yuval Noah Harari richtig gut kann: er spinnt die Dinge weiter, die derzeit brandaktuell sind. Diese sind natürlich durchdrungen von Technik, behandeln Themen wie KI, VR, die Macht von Algorithmen (siehe Google, Facebook). Er versucht sich daneben an Prophezeiungen des Jobmarkts so um 2030-2040. Und: er erläutert, warum Religion eigentlich die erste virtuelle Realität der Menschheit war:

„Man gab dadurch den Menschen Bedeutung indem man ihnen imaginäre Regeln für eine objektive Realität an die Hand gab“

Themenspektrum: sahne! Verkaufsargumente durch die Vermengung der Themen, die jeden irgendwie tangieren: Genius! So verkauft man Bücher heute, von Hariri können wir Einiges lernen.

Es gefällt nicht jedem in den USA. Erscheint verständlich, die meisten angesprochenen Probleme heute wurden dort erfunden. Wer einer spannenden Diskussion folgen möchte, was dieses Buch mit einem macht und auch welche Gegenperspektiven sich dadurch eröffnen, dem sei folgender Beitrag drüben bei metafilter mit dem passenden Titel nothing hurts anymore (jetzt schmerzt gar nichts mehr) empfohlen:

http://metafilter.com/165402/Nothing-hurts-any-more.

Worth more than a read! Kaufen Sie mehr Bücher!

Man kann mich für bekloppt halten, doch auch nach über einer Dekade mit Linux schaue ich noch immer manchmal nach Lebenszeichen von Streamtuner2. 2008 hatte ich ihn eigentlich bereits für tot erklärt, danach mich immer mal wieder mit alten Paketen versorgt, um zumindest teilweise die Funktionalität, die das Programm bietet, auf meinem System erhalten zu können.

Wie es der Zufall so will und das ist das Schöne an Open-Source-Projekten, existiert aber mittlerweile eine Art Rewrite in Python:

http://milki.include-once.org/streamtuner2/.

Die deb– und rpm-Pakete erfordern entsprechende Abhängigkeiten, die ein System erst einmal erfüllen muss. Auch ist der Verzeichnis-Musik-Streamer nicht mehr so schnell wie früher, braucht ein bisschen mehr Speicher als die Version in C und orientiert sich auch vom Design an der ersten Version von Streamtuner.

Was bei mir aber problemlos zu funktionieren scheint ist die PyZIP-Version, die mit python streamtuner2-2.2.0.pyz von der Konsole aus gestartet werden kann. Und: als kleinen Zusatz gibt es das Programm sogar nun in einer expliziten Konsolenversion, komplett ohne GUI.

Witzig ist das schon, neue Dienste gibt es dort auch (TuneIn, YouTube, etc.) und scheinbar soll man auch streamripper benutzen können, was mir noch nicht gelingt: xterm: No absolute path found for shell ballert er mir raus, er findet, scheinbar, meine Konsole nicht, was Blödsinn ist. Auch will shoutcast nach wie vor nicht, doch damit habe ich mich nach so langer Zeit dann auch abgefunden.

Schönes Ding! Plugin-fähig! Respekt und dankschee an die devs! <3

Web-Projekte wie last.fm gibt es wenige. Das zum amerikanischen Medienkonzern CBS gehörende Portal führte 2002 mit dem Audioscrobbler(R)(TM) ein System ein, das sehr detaillierte Nutzerprofile aufgrund des Abspielens von Musik-Tracks auf PCs, Smartphones und dergleichen mehr erstellen und sie der hauseigenen Community zur Verfügung stellen konnte. Man nannte das dort „scrobbeln“ und auch dieser Begriff ist mittlerweile als Handelsmarke eingetragen.

Diese Fakten und auch die Ungewissheit, wofür der eigene Musikgeschmack eigentlich bei last.fm genau ausgewertet wird, führten 2009 zur Gründung des GNU-Projekts libre.fm, einer freien Alternative. Leider habe ich letztes Jahr viele negative Erfahrungen damit gemacht, mal abgesehen davon, dass es auch nicht mehr weiterentwickelt zu werden scheint. Akzeptiert, weil das bestimmt nicht einfach ist, doch ich komme mittlerweile nicht mehr an mein Passwort, da eine der Email-Adressen dort nicht mehr existiert. Nun ja, es starb letztes Jahr wohl auch so, der Lauf der Zeit im Web.

Doch es gibt Hoffnung und die lautet: https://listenbrainz.org/!

ListenBrainz ist Teil von MusicBrainz, einer Non-Profit-Organisation, die als Hauptziele hat, die durch „listens“ gesammelten Daten a) öffentlich verfügbar zu machen und nicht zu horten b) diese u.a. Entwicklern zur Verfügung zu stellen, damit die bessere Musiktechnologie entwickeln können c) die Daten open access als Download für jeden von Interesse verfügbar zu machen d) offen und keine geschlossene Plattform zu sein. Weitere Ziele finden sich dort und „listens“ ist das selbe wie „scrobbeln“, was man ja aber wegen der Handelsmarke nicht mehr frei verwenden darf.

Anders wie bei libre.fm fängt man bei ListenBrainz auch nicht bei 0 an: die last.fm-Bibliothek lässt sich nämlich über den Browser importieren. Da haben ein paar Entwickler also schon mächtig Gas gegeben. Geht in wenigen Schritten und zwar so:

1) ListenBrainz-Benutzerkonto erstellen: https://musicbrainz.org/register

2) oben links ist ein großer Button in orange „Import!“: https://listenbrainz.org/import

3) last.fm-Benutzername eingeben und auf den Button rechts daneben klicken

4) der nächste wichtige Button ist ein Bookmarklet:

Das in die Toolbar für Lesezeichen ziehen. Erscheint im Firefox dann als kleine graue Weltkugel

5) loggt euch, am besten in einem neuen Tab, bei last.fm ein

6) ruft eure Bibliothek dort auf. Dabei ersetzt ihr NUTZERNAME hier bitte mit eurem last.fm-Nutzernamen: http://last.fm/user/NUTZERNAME/library

7) klickt die kleine graue Weltkugel in der Firefox-Toolbar von dem Bookmarklet von vorhin

8) schaut zu, wie viele Tausend Seiten von last.fm nach ListenBrainz exportiert werden. Alternative: holt euch einen Kaffee ^^

9) sobald diese Grafik sichtbar ist, ist der Import abgeschlossen:

10) Glückwunsch! Eure last.fm-Bibliothek ist nun frei!

ListenBrainz ist derzeit alpha, besonders viel zu machen gibt es hier noch nicht. Ganz anders sieht es aber danach bei MusicBrainz aus, wo ihr euer Profil dann so erreicht: https://musicbrainz.org/user/NUTZERNAME. Könnt ihr zwischenzeitlich ja bereits ausfüllen.

Viel Spaß beim Senden der „listens“!

P.S.: Alle drei erwähnten Scrobbel-Dienste lassen sich übrigens auf Android mit dieser App anlegen: Simple Last.fm Scrobbler.

„Wer Windows nutzt, der sollte zukünftig komplett auf externe Antiviren-Programme verzichten.“ Mit dieser These trat Ende Januar ein Ex-Mozilla-Entwickler an die Öffentlichkeit. Inzwischen schließt sich auch Google an: diese Art Programme zerschießen wohl zusätzlich den HTTPS-Schutz von sämtlichen Browsern.

„Don’t buy antivirus software, and uninstall it if you already have it (except, on Windows, for Microsoft’s),“ O’Callahan writes.

Was als Lösung angeboten wird? Fand man früher unangenehm: den eingebauten „Windows Defender“ von Microsoft nutzen.

Unlogisch klingt diese Lösung nicht: Windows ist kein offenes Betriebssystem. Was darin passiert und warum, können Antivirus-Programmherstellter nicht wissen. Microsoft natürlich oft auch nicht, aber es kann durch niemanden kontrolliert und bloßgestellt werden.

Ob sich das die Antiviren-Herstellern gefallen lassen ist mehr als fraglich: 2015 war der Markt für „Cyber Security“, zu dem solche Tools gehören, 106,32 Milliarden US-Dollar wert [via].

Alternative #2, und wohl besser, weil weitreichender: Linux/BSD für Desktop-PCs und Android für mobile Geräte nutzen, ganz egal, was die Stadtverwaltung München dazu meint.

Seit zwei Jahrzehnten schon teilt die ESA ihre Datensätze mit der Öffentlichkeit. Betroffen von dieser Politik sind Informationen genauso wie Daten oder Photos. Profitieren kann hier jeder, egal ob Wissenschaftler, Medien, Studenten, Privatleute oder die Industrie.

Hier ein Screenshot der Startseite:

Dort die Webseite zum Einstieg in diese umfangreichen Wissenswelten:

Da alle Inhalte unter einer CC BY SA-Lizenz stehen, kann man das ganze Zeug sogar remixen, man muss dabei nur die Quelle nennen.

Nachtrag: In meiner eigenen Wahrnehmung sind Beiträge der ESA in den Medien häufig unterrepräsentiert. Oft findet nur eine Berichterstattung zur Geschichte und den Ereignissen der NASA statt. Das ist IMHO allerdings weder sinnvoll, noch fair, dann könnten wir auch genauso viele Beträge zur JAXA oder ISRO raushauen, hätte für Europa die selbe niedrige Relevanz. Ich bin letztes Jahr auch zurückgekommen, um dies zu ändern oder zumindest mit dem Versuch es zurechtzurücken. Nur wer sich fragt, warum plötzlich so viele ESA– oder CERN-Beiträge hier auftauchen.

Der ganze Vault 7-Hype zeigt mir mal wieder, wie schön eigentlich Hex-Code ist. Faktisch ist es ein Zwischenschritt zum Binärcode, die Regeln sind aber recht einfach. Und es wirkt menschenfreundlich. Wird ja heute immer seltener, leider.

Wenn man was lernen will, was hinterher gut aussieht und auch noch ein wenig Kompetenz zeigen will in Programmierung, ist hexadezimaler Code ein sehr guter Start.

Regeln:

- Basis: 16 (daher der Name)

- 0-9: 0-9

- 10-15: a,b,c,d,e,f

Das war es auch schon, bei Wikipedia findet sich ein Merkbild für nur eine Hand.

Praktische Beispiele gibt es dermaßen viele, dass es zu aufwendig wäre alle aufzuschreiben. Man findet ihn überall. Und für mich als Autor nicht unwichtig wegen Text-Kodierung. Selbst in der chinesischen Kultur wurden Gewichtseinheiten mit einem 16er-System gerechnet. Lange her.

Wer die kryptischen YouTube-Clips und -News zu Vault 7 lesen will, braucht Hex-Code. Ob das jetzt alles Sinn macht, was man dann liest, sei dahingestellt. Für mich persönlich ist es aber cooler als Sudoku. ^^ Nerd, nerd!

Ich bin nicht mehr bei Facebook, den Account vor Jahren gelöscht. Es nicht mehr zu nutzen war wie viele sagen: die Plattform lässt man leicht hinter sich. Die wirklichen Freunde dort nicht. Trotzdem war es im Nachhinein eine gute und vernünftige Entscheidung. Und wäre der Zirkel dort wirklich an meiner Meinung als IT-Experte interessiert gewesen, wären sie mir auch auf eigene Plattformen wie Friendica oder Alternativen wie Diaspora* gefolgt. Leider fast zu 100% Fehlanzeige.

Wer mit Facebook kritisch umgehen will, braucht etwas Mut. Zumindest, wenn er den Account weiter nutzen möchte. Da das „soziale Netzwerk“ immer wieder und nicht erst seit der letzten US-Wahl in der Kritik steht, werden manche im Kampf gegen die „allmächtigen Algorithmen“ dort kreativ. Lust auf ein Experiment?

Vorschlag #1: „Go Rando“ von Benjamin Grosser

Go Rando ist eine Browser-Erweiterung, die dafür sorgt, dem Zufall zu überlassen, wie man einen Status, einen Link oder ein Foto findet. Dabei wählt der Code aus sechs vorgegebenen einen aus. Das geht aber schon zu tief rein in die Technik des Plugins selbst.

Was vielleicht bei Go Rando auf den ersten Blick völlig absurd wirken mag ist nicht einmal die Anwendung: wer verstanden hat, wie viel Facebook auf einen „Like“ gibt und wie die Menschen das mittlerweile bewerten, dreht den Spieß mit der Erweiterung um. Algorithmen können nach einer gewissen Zeit nicht mehr anbieten, was man selbst vielleicht mag. Die „Filter-Blase“ ändert sich nicht nur dadurch, wie mögen diese „Likes“ und „Updates“ wohl auf die sozialen Zirkeln dort wirken? Man stelle sich vor, man hat durch Go Rando einen Todesfall geliket. Nicht jeder möchte hier Diskussionen eingehen müssen. Wie anfangs erwähnt: es braucht für eine gewisse Stringenz hier tatsächlich Mut.

Vorschlag #2: „Facebook Demetricator“ von Ben Grosser

Facebook bietet unter den Einträgen an, wie viele Likes es gab, wie viele „Shares“, wie viele Kommentare. „Facebook Demetricator“ sorgt für eine gewisse Neutralität von Beiträgen und gibt lediglich wieder, ob es Likes/Shares/Kommentare gibt, aber nicht wie viele.

Grosser erhielt als Feedback oft, als erstes falle wohl der Wettbewerb weg. Zweitens falle den Nutzern plötzlich auf, dass sie diesen wenigen Zahlen überlassen, was sie innerhalb des Netzwerks machen und was nicht. Ein Beispiel war, sie hörten einfach zwischen 25 und 50 auf zu liken, was sie vorher gar nicht realisiert hatten. Die Arbeit ist bereits 2012 veröffentlicht worden und hat wissenschaftliche Texte von Grosser nach sich gezogen.

[via]

Der Ruf nach einer gewissen Kontrolle der Facebook– und Twitter-Algorithmen wird immer lauter. Ein komplettes Genre ist plötzlich populär und wird weiter publik, das der „Fake News“. Die gab es allerdings schon immer seit es Medien gibt und weder Facebook, noch Twitter beanspruchen öffentlich, oder zumindest ist mir nichts bekannt, Nachrichtenquellen im eigentlichen Sinne zu sein. Es wird einfach so von den Nutzern interpretiert.

Ben Grosser zeigt mit diesen zwei Arbeiten, wie man nicht nur die abstrakte „Filter-Blase“ verstehen lernen kann, Algorithmen austricksen kann. Mit seinem Humor und technischem Hintergrund hat er auch gezeigt, es gibt eigentlich einfache Mechanismen, komplexe Probleme zu lösen. Eine große Hilfe war für ihn dabei: die Kunst.

Vielleicht hilft dieser Ansatz so ein bisschen bei der Bewältigung aktueller Probleme, und nicht alles so bierernst nehmen, es kommt dann ja doch nur Nonsense dabei raus. Oder eben in vier Jahren Kim Kardashian als First Lady, je nach gewählter Richtung. In diesem Sinne: immer schön rando bleiben!

Es ist erst Februar, doch Apple hat es geschafft bereits zwei Mal in diesem Monat für negative Schlagzeilen zu sorgen. Grund genug, diese mittlerweile zehn Jahre alte Serie mal wieder aufzufrischen.

Die ersten Meldungen dazu waren im deutschsprachigen Web laut Google News ab dem 9. Februar zu lesen, siehe hier und zog dann die folgenden Tage ein paar weitere Kreise.

Kern des Problems war, dass der Forensik-Hersteller Elcomsoft heraus fand, dass Apple den Browserverlauf seines Safari zwar von den Geräten, nicht aber von der iCloud verschwinden lässt und diesen dort sogar bis zu mehr als ein Jahr speichert.

Reagieren wollte Apple darauf nicht, mittlerweile gibt es gar Vermutungen (11 Stunden alter Artikel), dass die Daten zwar von iCloud verschwanden, aber nicht vollständig gelöscht wurden. Hier ist von einer Art „Daten-Verschieben“ die Rede, was auch immer sich ein Anwender darunter vorstellen soll. Geht wohl in die Richtung aus den Augen (der Forensiker), aus dem Sinn.

Nicht reagieren will man scheinbar auch bei einem aktuellen Problem der mattschwarzen iPhone 7 Plus-Geräte: hier blättert mittlerweile der Lack ab. Und zwar auch bei den Nutzern, die Schutzhüllen verwenden, der entsprechende Forum-Eintrag findet sich dazu hier. Das inzwischen paint gate genannte Phänomen ist allerdings nicht neu und war beim iPhone 5 bereits zu beobachten. Zudem sichert sich Apple hier ab und ersetzt keine „kosmetischen Schäden“. Nutzer in den USA greifen deshalb mittlerweile zu normalem Malerlack, manche nehmen wohl auch Nagellack zur Reparatur. Beim Stückpreis ab 799€ für die 32GB-Version kann man das einfach nicht erwarten, dass die Farbe lange hält, also bitte!

2017. Sie nannten es „Hochtechnologie“. Irgendwie ist die Kritik jedoch die selbe wie vor zehn oder zwanzig Jahren.

Die Physiker lässt die Hologramm-Theorie der Welt/des Universums auch nicht los, meine ersten Aufzeichnungen dazu sind aus 2009 und steinalt.

Mal davon abgesehen, ob das jetzt stimmt oder nicht, mich beschäftigte dabei die Frage am meisten, wie man das beweisen/widerlegen kann. Und in der Tat arbeiten Wissenschaftler daran Gerätschaften zu entwickeln das genauer zu untersuchen. Eines davon nennt sich, passenderweise, Holometer.

Das Fermilab erklärt gerne selbst, was das ist (englisch): https://holometer.fnal.gov/. [via]

Die Laser hier sind noch empfindlicher als die von LIGO, mit dem ja kürzlich erst Gravitationswellen bewiesen wurden.

Wir kommen hier auch in den kleinsten Bereich von der vierten Dimension Zeit, „Planck-Zeit“ genannt: 5,4*10-44. Auch das GEO600 forscht an dieser Theorie. Genauer bleibt aber derzeit das Fermilab.

Nachdem wir nun geklärt haben, wie man das Welt-Hologramm-Phänomen aktuell untersucht, nur zur Erinnerung, was von den Wissenschaftlern hier postuliert wird: wir, die Welt und alles, was 3D erscheint, sähe ungefähr so aus, natürlich ohne das blaue Lichtgedöns.

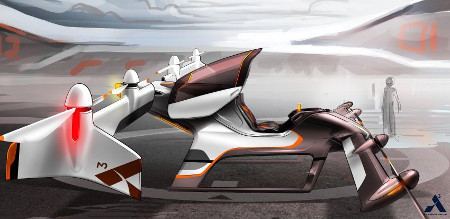

Mit „Projekt Vahana“ stieg Airbus erst letztes Jahr ein in die Traumwelt der autonomen Luft-Taxis:

(C) Airbus

Was aussieht wie Konzeptkunst aus „The 5th Element“ oder „Deus Ex: Human Revolution“ soll tatsächlich Ende 2017 in einem voll funktionsfähigen Prototypen münden. Ziemlich gut, aber auch unfassbar ehrgeizig: Mit Google, Uber und dem (ziemlich hässlichen) PAL-V warten aber schon jetzt mächtige Konkurrenten auf die „goldene Zukunft des fliegenden Carsharing“.

Probleme gibt es noch genügend, ebenso haben es die Anforderungen in sich. Akku und Hindernisbewältigung in der Luft sind derzeit wohl die größten Baustellen.

Vahana kommt übrigens aus dem Indischen und bedeutet „Zugtier, Wagen, Fahrzeug“, das bestimmten Gottheiten gewidmet war. Die Autoren damals wollten es jedoch so, dass manches dieser Tiere auch Fabelwesen blieben. Was wir Airbus natürlich nicht wünschen, am Konzept, Idee und Kunst wird es nicht liegen, fehlt noch die Ausführung. Mal abwarten, was sich bis Ende des Jahres in diesem Bereich ergibt.