Archiv für die Kategorie „Zukunft“

Ich muss zugeben, ich mag „Raumschiff Enterprise“ nicht besonders. Und auch nicht „Star Trek“. Die Spezialeffekte sind Bullshit und bei den Dialogen kann einem manchmal richtig schlecht werden.

Trotzdem hat es ein Gadget aus der Serie zu Weltruhm gebracht: Der Tricorder. In der Serie gibt es zwei Varianten davon, den wissenschaftlichen und den medizinischen Tricorder. Mit Ersterem wurden physikalische Größen gemessen und ein Gebiet auf Lebenszeichen untersucht. Mit dem anderen machte man medizinische Diagnosen und biologische Messungen.

Jetzt ist es so, dass ein ähnliches Gerät inzwischen Wirklichkeit geworden ist (siehe Bild oben). Dr. Peter Jansens „Tricorder Mark 2“ war dafür fünf Jahre in der Entwicklung. Er läuft mit Debian Linux und bringt zwei OLED-Touchscreen-Displays mit. Um in zu betreiben braucht man sechs AAA-Batterien.

Und was kann das Ding? Nicht gerade wenig: Durch viele atmosphärische und elektromagnetische Sensoren misst das Teil

- Luftdruck

- Luftfeuchtigkeit

- Temperatur

- Magnetfelder

- Licht

- Entfernungen

- mit einem GPS-Empfänger auch Positionen

Ausführliche Informationen zur Technik, viele weitere Bilder und noch viel mehr Informationen findet man auf der Projekt-Website:

http://tricorderproject.org/tricorder-mark2.html. [via]

Wirklich nett gemacht, kann man überhaupt nichts sagen. Sehr erfreulich ist natürlich, dass man das alles mit Linux realisiert hat. Die bescheurte Serie war am Ende also doch für etwas gut…

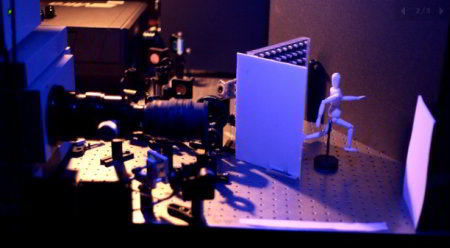

Das M.I.T. hat eine Kamera entwickelt, die um die Ecke sehen kann, ähnlich dem Esper-Photo-Analyse-System, das von Rick Deckard im Science-Fiction-Klassiker „Blade Runner“ verwendet wird.

Informationen zum als „Cornar“ bezeichneten System findet man dort: http://web.media.mit.edu/~raskar/cornar/.

Die Kamera selbst hat eine sehr geringe Belichtungszeit und kann eine Billion Bilder pro Sekunde aufnehmen. Das Umgebungslicht wird jedoch nicht genutzt, sondern ein Laser, „der gepulstes Licht abgibt, das reflektiert auf eine Wand und dann teilweise auf das Objekt fällt und von diesem wiederum zurückgeworfen wird, bis es in das Objektiv der Kamera fällt.“ Dadurch wird wie bei Ultraschall ein 3D-Objekt erstellt.

[via]

Die Ergebnisse sind jedoch sehr ernüchternd: Nicht nur dauert das Erstellen eines Bildes mit dieser Methode sehr lange (bessere Algorithmen und schnellere Kameraelektronik sollen das künftig regeln), sondern das fotografierte Objekt ist nicht hundertprozentig und perfekt zu erkennen.

Tja, was soll man sagen. In Filmen sieht das alles immer einfacher aus. Trotzdem, nette Idee mit Zukunftspotenzial.

Diese Schnecke ist eine lebende Batterie:

Durch den Blutzucker der Schnecke wird eine implantierte Batterie aufgeladen. Die soll für mehrere Monate ausreichen, um Mikroelektronik am Laufen zu halten. Das Ganze ist eigentlich gar nicht witzig, sondern hat einen militärischen Hintergrund: Schnecken, Würmer und Insekten sollen nämlich so mit diversen Sensoren und drahtlosen Transmittern ausgestattet werden. Oder mit Kameras. Der militärischen Fantasie sind, mal wieder, keine Grenzen gesetzt.

[via]

Die erzeugte Energie liegt noch unter einer handelsüblichen AAA-Batterie. Darum wird zukünftig mit weiteren Substanzen experimentiert.

Heureka! Wir sind auf dem Weg zur MATRIX! Nur, dass schleimige Schnecken hier Pionierarbeit leisten würden, war so bei den Wachowski-Brüdern wohl nicht vorgesehen…

In den USA findet seit ein paar Monaten (mal wieder) ein gefährlicher Trend statt: Endet eine Domain im Ausland auf .com, .net, .cc, .tv oder .name, kann die US-Regierung diese Domain beschlagnahmen.

Unter dem Begriff „Operation Our Sites“ werden Website-Schließungen zusammengefasst, die unter dem Vorwand von dort erhältlichen „gefälschten Produkten“ stattfinden. So geschehen bei Bodog.com, einer kanadischen Glücksspiel-Seite. Obwohl diese Domain in Kanada registriert wurde, wurde das Projekt abgeschossen, da es gegen US-Glücksspiel-Richtlinien verstösst.

Das Ganze stinkt und funktioniert mit einem Trick: Die Immigration and Customs Enforcement-Agentur bestätigte, dass die US-Regierung Domains beliebig beschlagnahmen könne, da die Infrastruktur dieser Top-Level-Domains von der in den USA ansässigen Firma Verisign bereitgestellt wird. Auf das Ausland vertraut man in der Sache hingegen nicht:

„The government intends to do it from the root on its home turf because it doesn’t trust the authorities in foreign countries to comply with its desires.“

[via]

Das ist schon ein starkes Stück. Zum einen ist es das erste Mal, dass die US-Regierung solch ein konsequentes Statement zum Thema präsentiert. Zum anderen ist es arrogant und eine Verhöhnung des Auslands, wenn man anderen Staaten nicht zutraut, sie könnten solche Verstösse selber nicht irgendwie regeln.

Danke, Amerika! Was würden wir nur ohne euch machen!!

Das MIT hat einen Android-App-Inventor veröffentlicht, wenn auch vorerst in einer Beta-Phase, mit der es spielend gelingen soll Android-Apps zu entwickeln. Es richtet sich explizit an Anfänger in dem Bereich und setzt keine Programmierfertigkeiten voraus.

Ähnlich wie bei LEGO setzt man die Apps aus Blöcken zusammen. Man startet im Browser, wie diese App aussehen soll. Anschließend legt man dessen Verhalten fest. Das passiert live, während das Smartphone mit dem Computer verbunden ist und erscheint sofort auf dem mobilen Gerät.

Was man dazu benötigt ist lediglich eine Google-ID; die bekommt man aber automatisch, wenn man dort einen Service nutzt, etwa eine Email-Adresse.

Schaut mal rein, das lohnt sich wirklich und riecht nach Zukunft:

Da es eine offene Beta ist nicht wundern, wenn irgendwas noch nicht funktioniert. Die Fehler sollen jedoch in den folgenden Wochen behoben werden. Mitarbeit lohnt sich also!

(Illustration: Michael Evans)

Geht es nach der Obayashi Corporation, einer japanischen Baufirma, dann wird Japan bis zum Jahr 2050 einen eigenen Weltraumaufzug haben, der Passagiere bis in 36.000km Höhe bringen kann.

Durchsetzbar wird das durch Karbon-Nanoröhren, 20mal stärker als Stahl, die als Seile für den Aufzug verbaut werden. Mit einem Gegengewicht in 96.000 Kilometer Höhe, das entspricht 1/4 der Distanz zwischen Erde und Mond(!), kann der Endbahnhof über Wägen dann erreicht werden, wobei 30 Leute in einen dieser Wagen passen, die dann mit 200km/h hinaufrasen.

Die Kosten allerdings sind nicht bekannt:

„At this moment, we cannot estimate the cost for the project. However, we’ll try to make steady progress so that it won’t end just up as simply a dream.“

[via]

Schon gewusst: Der Traum eines Aufzugs in den Weltraum ist noch gar nicht soo alt. 1895 war es der Russe Konstantin Ziolkowksi, der, inspiriert durch den Eifelturm, vorschlug, einen „Weltraumturm“ zu errichten. Noch mehr zum Thema: http://de.wikipedia.org/wiki/Weltraumaufzug.

Unter Meatware oder Wetware versteht man Technologie, die Computer direkt mit organischen Komponenten, also z.B. dem Gehirn, verbindet. Zwar sind solche Brain-Computer-Interfaces, wie man sie in „Ghost in the Shell“ sieht, zwar noch Zukunftsmusik, es gibt jedoch schon heute Bestrebungen, die in diese Richtung weisen.

Platz 5: Telepathie mit Hilfe von Computern

Stephen Hawking arbeitet mit Intel zusammen, um durch das Scannen von Gehirnströmen die Gedanken des Professors direkt in Worte umzuwandeln. In Utah hingegen arbeiten Forscher an einer Methode, die durch 16 kleine Elektroden implantiert im Gehirn eines Epilepsie-Patienten bei der Entschlüsselung des Sprachzentrums helfen soll. Rudimentär war der PC dann in der Lage 10 einfache Worte, wie Durst, Hunger, heiß und kalt, zu entschlüsseln.

Platz 4: Das Internet zum Fühlen

Erst kürzlich hat man auf der Duke University versucht, ein digitales Interface direkt mit dem Gehirn eines Affen zu verbinden. Dadurch war es möglich virtuelle Uploads zu generieren, eine ganz neue Art mit digitalen Objekten zu interagieren. Diese Methode könnte eine mögliche Zukunft der digitalen Interaktion darstellen.

Platz 3: Meatware

Ebenfalls von der Duke University stammt der bionische Arm, der nur durch Gedanken gesteuert wird. Auch hier helfen Elektroden bei der Übersetzung der Bewegungen, die an der Oberfläche des Gehirns angebracht werden. Selbst Gewichte, Vibrationen und Temperaturen waren dadurch fühlbar. Theoretisch kann das Verletzten oder Kranken helfen, aber man könnte diese Idee zur Steuerung von Robotern benutzen.

Platz 2: Cyborg-Gehirne

In Tel-Aviv konnten Wissenschaftler einer Ratte wieder Bewegungen durch ein Gehirn-Computer-Interface beibringen. Das Tier bekam ein Implantat in Form eines künstlichen Kleinhirns und dies ermöglichte die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Gehirn und dem Körper. Theoretisch ist so auch ein Stück Hardware zu steuern.

Platz 1: Traumfänger

In Japan am ATR Computational Neuroscience Laboratories wurde eine Technik entwickelt, die durch bildgebende Kernspintomographie den Blutfluss im Gehirn in Echtzeit abbilden kann. Dadurch war es möglich Daten zu visualisieren (Gedanken), genau zu der Zeit, wenn das Gehirn dies errechnet. Hier ist es theoretisch möglich zukünftig Träume aufzuzeichnen während wir schlafen.

[via]

Fazit:

„Removing the barrier between mind and Internet could arguable alter the very definition of what it means to be human.“

PROTECT IP / SOPA Breaks The Internet from Fight for the Future on Vimeo.

Alle Jahre wieder biegt die US-Regierung um die Ecke, um uns ein bisschen mehr vom Internet wie wir es kennen wegzunehmen. SOPA und PROTECT IP gehören zu dieser Kategorie und was genau sie bewirken können zeigt dieses Video.

[via]

1. Die US-Regierung wird die Möglichkeit haben, Websites, Blogs und Foren zu verklagen, nur aufgrund geposteter „bedenklicher“ Links

2. Die US-Regierung und mächtige Corporations können von Werbefirmen verlangen, dass sie die Zahlungen an diese Websites einstellen

3. Firmen werden die Möglichkeit bekommen jede Website zu verklagen, inklusive Internet-Startups, von denen sie denken, sie würden nicht genügend rausfiltern. Für ein Beyonce-Video auf Tumblr, Youtube oder Facebook kann man dann bis zu fünf Jahre ins Gefängnis kommen

4. Das Internet als solches würde verändert. Politiker haben von diesem Medium oft keine Ahnung, und das ist manchmal okay. Doch diese Unwissenheit könnte zu Gesetzen führen, die das Internet wie wir es kennen unsicher und unseriös machen können

Deshalb, unterstützt folgende Kampagne: http://americancensorship.org/. Kopiert die dort angegebenen Links und Grafiken in euer Blog. Denn: Was in den USA einmal anfängt, schwappt mit großer Sicherheit auch irgendwann zu uns über den Atlantik rüber!

Stoppt SOPA! Stoppt PROTECT IP! JETZT!

Glaubt man ein paar Bioingenieuren und Security-Futuristen wird es nicht mehr lange dauern, bis Kriminelle und Bioterroristen in der Lage sein werden Viren zu entwickeln, die keine PCs oder andere mobile Geräte mehr infizieren, sondern das eigene Gehirn und/oder den Körper.

Zum Thema ist ein interessanter Artikel erschienen: via computerworld.com.

Dazu Bioingenieur Andrew Hessel:

„Synthetic biology as computer-assisted genetic design will go ‚from an idea to printing DNA to ultimately booting DNA‘. Mobile phones equipped with genome decoders are coming. DIY fabricators that work with cells are already here…The cost barriers around genetic engineering are, in fact, falling, and what are essentially life-form design tools are increasingly accessible.“

Er stellt der künstlichen Biologie eine rasante Entwicklung in Aussicht, noch schneller als der Computer-Technologie. Dies wiederum ermögliche praktisch jedem „Gott zu spielen“, aus Träumen und Albträumen würde Realität.

Resident Evil in Echt! o.O

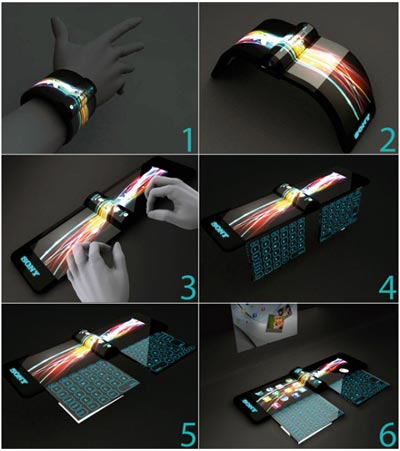

Ich bin schon seit einer Weile an einem Punkt angelangt, an dem mich die aktuelle Technik langweilt. iPad: Schrott. Laptops: Schrott. Handys: Alles Schrott. Was ich brauche ist ein definitives Refreshing der mich umgebenden technologischen Geräte. Egal ob es mein Rechner, Toaster oder die elektrische Zahnbürste ist. Ich bin nicht nur ein Informations-Junkie, ich bin auch design- und innovationssüchtig. Give. Me. More. Now.

Da kommen mir die Design-Ideen von Hiromi Kiriki gerade recht. Er hat sich mit Sony mal Gedanken über den Computer der Zukunft gemacht. Der sollte seiner Meinung nach auch als Schmuck eine gute Figur machen, und so hat der gute Hiromi einfach ein futuristisches Computer-Armband designt, komplett mit OLEDs, Touchscreen, holografischem(!) Bildschirm, ausziehbarer Tastatur und so. Das sieht schon ziemlich geil aus. Geil ist auch der Termin, wann diese Technologie in Serie gehen könnte: 2020. Ist ja jetzt nicht wirklich weit weg, ne.

[via]

Ich bin auch ein eiserner Concept-Car-Verfechter und sehe es kritisch, dass diese Fahrzeuge nie in Serie gehen. Die Autos auf den Strassen sehen doch alle gleich aus (besonders in Deland, wo man jeden Furz genehmigen lassen muss), da wäre es an der Zeit für einen Paradigmenwechsel.

Das Gleiche gilt natürlich auch für Technik: Gib‘ mir die Technik, die ihr nie rausbringen würdet, weil sie nicht massenkompatibel scheint! Ansonsten habe ich irgendwann keinen Bock mehr, weil mich alles langweilt. Und am besten macht ihr die Interfaces so kompliziert wie möglich! Damit ich was zum knobeln habe, die Masse hat mich noch nie interessiert. Scheiss‘ auf die.

I ♥ concept art!

Gott ist tot, seit heute ist der Name von Gott Craig Venter: Er und sein Team haben ein Bakterien-Genom erschaffen und zwar aus kleineren Unter-Einheiten einer DNS und diese in eine andere Zelle transplantiert. Dieses Genom ist komplett künstlich und daher ist diese Zelle die erste auf dem Planeten Erde, dessen „Eltern“ ein Computer ist. 20 Millionen US-Dollar hat dieses Experiment gekostet.

[via]

Wie bei jedem Programm haben sich die Macher darin verewigt: Ihre Namen finden sich im Code genauso wie diverse philosophische Zitate. Wenn jemand den Code knackt, dann kann er diese Nachrichten auch lesen. Freaky.

„We’ve created the first synthetic cell. We definitely have not created life from scratch because we used a recipient cell to boot up the synthetic chromosome.“

Das mit dem „künstlichen Leben“ ist also etwas schwierig. Auf biologischer Ebene gibt es jedoch keinen Unterschied zwischen diesem synthetischen Bakterium und dem echten. Ein Bakterium hat nämlich überhaupt keine Seele:

„The bacteria didn’t have a soul, and there wasn’t some animistic property of the bacteria that changed.“

Na dann…

Was bringt uns dieser Blödsinn: Wie immer sind solche Sachen natürlich wahnsinnig nützlich. Utopia braucht neue Medikamente, Biokraftstoffe und dergleichen. Firmen wie Exxon Mobil kooperieren schon mit Venter, sie wollen die Kraftstoffe. Und Novartis will die Impfstoffe. Und Bio-Terroristen wollen Kampfstoffe. BNW! Welcome, Cyborgs!

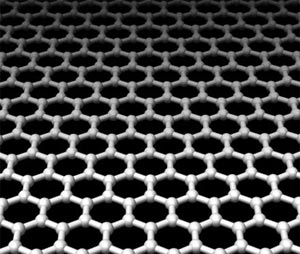

Ihr kennt Graphen, jeder kennt Graphen, manch einer benutzt es jeden Tag. Es ist das graue Zeug, das von einem Bleistift auf einem Blatt Papier zurückbleibt. Ein Stoff der Zukunft.

Graphen kann Elektrizität leiten, mit einem viel geringeren Widerstand als Kupfer. Man kann aus ihnen auch „Nano-Rippen“ bauen, wie man oben sieht. Wenn man zufällig ein Atom aus diesen Rippen entfernt, dann hat Graphen auch magnetische Eigenschaften. Das macht es interessant für die Mikro-Elektronik.

IBM hat aus Graphen bereits Transistoren gemacht [via]. Sie haben das Graphen „gepimpt“. Kombiniert mit den Eigenschaften oben wird aus dem Zeug ein schneller Prozessor. Wirklich schnell: Das Potenziel liegt zwischen dem 100- bis 1000-fachen herkömmlicher, heute erhältlicher Prozessoren. Im Prinzip könnte man das Silizium einfach durch gepimptes Graphen ersetzen und man hätte Hyperspeed-CPUs, die nicht mehr Leistung brauchen als die CPUs von heute und auch nicht wärmer sind.

„Let’s think about that for a moment. That’s 300GHz to 3000GHz or 3Terahertz.“

„That’s a jump of two or three orders of magnitude up the exponential curve, my friends, especially when you combine it with the advances in multi-core technology and parallel computing.“

„We’re talking about that smartphone in your pocket having a thousand times the computing power of your desktop PC, but using no more power than it does right now. The resistance of graphene at room temperature is so much lower than copper and silicon that even though it’s running at 1000 times the speed, it’s not using any more current, or wasting any more energy as heat than an identical silicon device, and that’s without considering any other possible advances in the field of electronics design.“

[via]

Man stelle sich das mal für SETI oder andere ähnliche Projekte vor, die ihre Power von Millionen CPUs bekommen, durch Leute, die ihre Rechenkraft zur Verfügung stellen. Doch die Wissenschaft ist nicht der einzige Nutzniesser dieser Technik.

Augmented Reality. Virtual Reality. Der Sprung von 2D- in 3D-Avatar-Welten auf Handys, Spielkonsolen, wasweissich.

Okay, okay. Bleiben wir mal auf dem Teppich. Doch die Sichtweise auf einen simplen Bleistift hat sich für mich gerade grundlegend verändert. Wieviele Bleistifte brauche ich denn für so eine CPU? Mein Laptop ist jetzt fünf Jahre alt, der könnte mal wieder ein Update vertragen.

Yang Liu wurde vom Air Force Office of Scientific Research’s Young Investigator Research Program mit 350.000$ über die nächsten drei Jahre bedacht. Der Grund: Sie und ihre Studenten sollen die nächste Generation der Human-Computer-Interfaces entwickeln, die imstande sein soll anhand von bestimmten Mustern in Sprache Emotionen zu erkennen.

[via]

Einfach wird das nicht. Der Computer muss anhand von Gestik und Mimik, Stimmlage, Bewegung und weiterer physikalischer Faktoren erkennen können, wie die Stimmung beim Benutzer ist. Die momentane Software-Generation schafft hier höchstens zwischen 60 und 80 Prozent.

Dabei wird Liu auch untersuchen, wie sich Kultur auf die Emotionen auswirkt. Sie will das anhand der chinesischen Sprache feststellen können. Irgendwann. In den nächsten Jahren.

Zwar verfolgt Liu mit dieser Arbeit sicher ein hehres Ziel (die Anwendung eines funktionierenden Programms kann praktisch überall stattfinden, wo sich ein Rechner finden lässt), doch das Sponsoring des Forschungsarms der Air Force lässt einen militärischen Hintergrund durchblitzen. Auch das mit China passt ja ins geopolitische Bild der USA. Am Ende wird es sein wie so oft bei solchen Sachen (siehe Arpanet und GPS): Zuerst kommt das Militär, dann alle anderen. So verkauft sich das auch besser.

Sieht doch gar nicht schlecht aus für die Kisten, die jeder unter oder auf dem Schreibtisch stehen hat: Ein Team der Goethe-Universität in Zusammenarbeit mit Karlsruhe hat getestet, wie schnell moderne Laptop-Prozessoren in Verbindung mit handelsüblichen Festplatten im Bereich der Geschwindigkeit agieren.

Das Ergebnis: Bezüglich der übertragenen Daten in Relation zur dafür benötigten Energie in Form von Strom waren die Kisten drei- bis viermal schneller als der aktuelle Rekord für sowas. Die Auswertungen gibt es in einer Art Online-Rekord-Nachschlagewerk: http://sortbenchmark.org/. Das gehört unter anderem auch zu HP und Microsoft

[via]

Doch nicht jeder Heim-PC ist jetzt ein Supercomputer: Das Team hat einfach günstige Prozessoren und Festplatten zu einem Cluster verbaut. Genaues Wissen zu bekommen, um sowas selbst zu machen, ist eine komplizierte Angelegenheit und auch nicht ganz billig.

Bis vor dem 1. April konnte man sich einen mächtigen Supercomputer-Cluster aus diversen playstation 3-Konsolen selber bauen, da diese Konsole Linux-fähig war. Sony hat jedoch diese alternative Betriebssystem-Unterstützung paranoiderweise gekickt, da man die ps3 auf gar keinen Fall bösen Hackern und Homebrew-Programmierern überlassen will. Dafür nimmt der Konzern auch den Verlust eines wichtigen Features der ps3 in Kauf. Was kein neuer Move ist…

Jedenfalls, dieser Test liefert ein wichtiges Statement zum Energieverbrauch der zukünftigen Gadgets: der wird nicht sehr hoch sein müssen. Ob das die Hersteller der tragbaren Hardware jedoch beherzigen werden, müssen sie selbst entscheiden.

Ein Laptop trägt in jedem Fall seinen Namen nicht zu Unrecht.

prefab ist eine Entwicklung von James Fogarty und Morgan Dixon von der Universität Washington. Diese Technik verspricht propriertäre Software zu erweitern und zwar ganz ohne den zugrundeliegenden Code zu ändern.

Die Manipulation findet bei prefab ausschliesslich auf der Pixel-Ebene statt: Buttons, Menüs, Scroll-Leisten sind ja, wenn das Programm geöffnet ist, erst einmal Pixel-Darstellungen auf einem Bildschirm. Diese bestehen aus Code-Blöcken, die prefab bis zu 20 Mal in der Sekunde abfragt und so das Verhalten der Pixel ändern kann. prefab arbeitet dabei unabhängig auf jeder Plattform und mit jeder Applikation. Das ist schön, zukunftssicher und clever.

[via]

Am 14. April wollen die beiden Entwickler ihre Erfindung in Atlanta auf der computer human interface conference vorstellen. Der Link zur Quelle oben liefert auch ein kurzes Video.

Von einem Open-Source-Standpunkt aus gesehen ist das schon irgendwie unnütz. Doch wenn prefab zündet könnte es die Art und Weise zum Positiven verändern, wie Interfaces für unterschiedliche Architekturen programmiert werden. Wer schonmal Interface-Programmierung in C++ auf Windows gemacht hat und das auch gerne mit nahezu identischem Code für Linux implementieren möchte, der weiss, dass das manchmal Unmengen an Arbeitsstunden und Nerven erfordert. Die unterschiedlichen Architekturen erfordern ein komplett unterschiedliches Paradigma, das sich viele Entwickler nicht geben möchten (oder nicht geben dürfen, weil das gegen die „corporate philosophy“ „verstösst“).

Solange prefab nicht serienreif ist empfehle ich C++ und Qt. Das ist jedoch rein subjektiv und da Qt seit einer Weile zu Nokia gehört auch nicht mehr soo toll wie noch vor ein paar Jahren. Aber so bleibt die Applikation plattformunabhängig, wenngleich die Portierung doch einfacher sein könnte. Man darf gespannt sein, wie sich das in Zukunft entwickelt. Interface-Programmierung wird sowieso komplett überbewertet. 😉