Archiv für die Kategorie „Subkulturen“

Was ist das für eine unnötige Drecks-Website? Und wieso steht die im Index von Google dauernd so weit oben!?

Wenn ich nach Linux-Lösungen suche will ich Antworten zu diesen speziellen Problemen und nicht diese von DAUs designte, völlig nervige Website unter den ersten 5 Einträgen. Da steht rein gar nichts Informatives drin.

Dieses scheiß Google überhaupt! Was ist mit deren Algorithmen passiert?

Ich mache in letzter Zeit immer öfter die Erfahrung, dass ich nicht mal mehr Fehlermeldungen finden kann, wenn ich Suchbegriffe in "" setze. Ich will nicht hunderte Seiten angezeigt bekommen, die rein gar nichts mit meinem Suchbegriff zu schaffen haben! Was soll der Mist!? Gebt mir 1999 zurück, als Google noch funktioniert hat!

sudo kill digitalocean.com! Der beste Beweis, dass uns diese SEO-Dreckschweine in die WWW-Hölle gebracht haben.

Noch irgendwo eine PS3 zuhause herumstehen? Gebt sie nicht einfach so weg! Mit einer bestimmten Firmware-Version bringt die Hardware locker 400€. Besonders die „Fat Lady“ ist beliebt, da hier noch die Hardware darauf zugeschnitten war Linux zuzulassen. Ab der Slim wird es zwar nicht unmöglich, aber hakelig.

Wie aber herausfinden, ob die alte Hardware zu einem Sammlerobjekt qualifiziert? Das geht ganz einfach mit dem MinimumVersionChecker, kurz MinVerChk: PS3 MinVerChk tar.gz (Download, tar.gz-Datei).

Den Inhalt schiebt ihr einfach auf einen alten USB-Stick und „installiert“ das als Update. Es ist kein wirkliches Update, es wird nur gecheckt, wie weit ihr eure Hardware downgraden könnt. Im Optimalfall kommt dann so etwas dabei heraus:

Ihr habt ab da zwei Möglichkeiten: entweder ihr downgradet die Hardware runter auf 3.55.2, dann ist die „Fat Lady“ noch OtherOS++-fähig. Oder aber auf 3.15, dann ist sogar das eigentliche OtherOS noch drauf. In beiden Fällen lässt sich dann Linux auf der PS3 installieren und die Konsole als Wohnzimmer-Supercomputer(!) betreiben. Deshalb sind die Preise in Internetauktionshäusern so hoch.

Noch ein Hinweis: der offizielle PS3-Linux-Kernel, der heute noch gewartet wird unter https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/geoff/ps3-linux.git, läuft theoretisch nur mit Firmware 3.15. Der Kernel braucht ab 3.55.x besondere Patches, die früher unter http://git.gitbrew.org/ erhältlich waren. Das war nicht ganz legal und so um 2011/2012 herum musste gitbrew dichtmachen. Wer also ernsthaft heute noch Linux mit einer PS3 betreiben möchte, wird um 3.15 nicht herumkommen. Beide Versionen eignen sich allerdings zum Verkauf der Konsole als Sammlerobjekt. Die 3.55.x ist jedoch interessanter bei Homebrew-Fans und Piraten, aber wenig relevant für die Wissenschaft.

Un-glaub-lich:

Ich würde behaupten, dieser Preis hat auch mit Weihnachten zu tun, doch selbst das mit einkalkuliert sind 15.000 Euro ein Wahnsinnspreis für eine einzige dieser digitalen Münzen.

Vor nicht mal 10 Tagen wurden erst die 10.000 geknackt. Kapitalismus; eine kranke Sache.

Spätestens jetzt lohnt es sich, sich auch mal mit Cypherpunks zu beschäftigen, sofern noch nicht geschehen. Diese Bewegung gibt es erst seit den 90ern, viele Themen findet man sogar heute noch in Web-Archiven. Hilft, um herauszufinden, was Bitcoin eigentlich will und was es ist. Einer der berühmtesten Vertreter dieser Bewegung: Julian Assange. Und: trägt auch ungeheuer dazu bei, „gute“ von „schlechten“ Coins zu unterscheiden. Weil wenn wir mal ehrlich sind, ein Ziel von Bitcoin können wir inzwischen abhaken: ein alternatives Zahlungsmittel für alle, besonders arme Länder und die Menschen auf der Welt ohne Bankkonto.

Ich bin hier auch draußen. Ich persönlich halte 1500 Euro für einen realistischen Preis. Alles darüber: blanker Irrsinn. Das wird selbst mir zu heiß, purer Schwachsinn gerade.

Vier Jahre hat mich der Dreck jetzt beschäftigt. Goodbye Bitcoin and thanks for all the fish!

Wir Cyberpunks haben RFID bekämpft und dagegen angeschrieben, seit es das Konzept gibt. Der älteste Beitrag auf gizme{e}o dazu stammt aus 2006, ist inzwischen 11 Jahre alt: https://gizmeo.eu/spychips.com/.

Ähnlich wie in Politik und beim Militär wusste die Industrie also schon sehr früh, dass wir Techs das nicht ab können. Also wurde gegengesteuert. Mit einem Spin, wie zu erwarten war: aus RFID wurde einfach NFC und alles war wieder gut. Ab 2011 war NFC „der neue Shit“ und ein Verkaufsargument für „Highend-Smartphones“. Warum, das konnte man uns natürlich nicht sagen. Weil es einfach nicht geht. Seitdem läuft jeder Hans Nasen mit einem RFID-Chip durch die Gegend, 24 Stunden pro Tag.

Wäre es beim Smartphone wirklich um das Smartphone als neue Technologie gegangen, hätte man eine nagelneue Technik benutzt, die es nur darauf zu finden gibt. Darauf hatten aber weder Apple noch Google Lust, das kostet alles Geld und Zeit. Die Ca$h-Kuh muss gemolken werden und der User gleich mit.

You’ve been chipped, strike #1.

Ähnlich war es auch mit Bluetooth: der Funk-Standard, der, obwohl er in der Praxis nur 10 Meter weit funkt, von Anfang an verbuggt und unsicher war, war der erste Funk auf moderneren Handys, schon lange vor Smartphones. Hier hat man sich gar nicht erst die Mühe gemacht es mit einer neuen Bezeichnung zu versuchen, auch das Logo ist nach wie vor das alte und soll eine Rune darstellen. Auch hier geht das Sammeln der Kritik allein auf gizm{e}o zurück bis ins Jahr 2006: https://gizmeo.eu/computerprobleme-2007/.

Wurde was geändert? Sind die Nutzer kritischer geworden? Die Hersteller? Im Gegenteil: ausschließlich Bluetooth ist dank Apple nun die einzige Möglichkeit unterwegs mit moderneren Smartphones Musik über Kopfhörer zu hören. Die LSD-Designer aus Cupertino waren sogar so dreist und verzichteten komplett auf einen üblichen Klinkenausgang für Kabel-Kopfhörer. Was die Nutzer wollen war da schon völlig egal, Bluetooth war installiert und die Katastrophe gleich mit: erst im September kam „Blueborne“, weshalb man eigentlich gar kein Smartphone ohne mindestens Android 6.x sicher mit dieser Funktion benutzen kann.

You’ve been chipped, strike #2.

GPS anyone? Ein Satellitendienst zur metergenauen Ortung des US-Militärs. Auch heute noch.

You’ve been chipped, strike #3.

Da das alles schon so blendend funktioniert hat und die Industrie von Daten gar nicht genug kriegen kann, schon gar nicht von den persönlichen, kam der nächste Clou: ab 2007 mit dem Toshiba G500, dem ersten Handy mit Fingerabdruck-Sensor. 2013 dann nannte Apple, wahrscheinlich mal wieder komplett auf LSD wie deren toter Jesus Steve Jobs auch immer, das Konzept „Touch ID“ und verkaufte es mit dem iPhone 5S als „th3 sh1t“. Ohne zu erwähnen, dass man von der Technologie keinerlei Plan hatte und sich eine entsprechende Firma ein Jahr zuvor für 365 Millionen US-Dollar dazu kaufen musste. Innovation, my a$$. Und so funktioniert es in Wirklichkeit.

Heute, vier Jahre später, ist ein Fingerabdrucksensor Standard bei Smartphones. Auch hier war nie klar, was es uns bringen soll, da alleine die Mustersperre bereits sehr gute Sicherheit bietet, wenn man nicht völlig zurückgeblieben sie einrichtet. Und, noch viel schlimmer: was passiert mit den ganzen Fingerabdrücken, die Apple und die chinesischen Android-Hardware-Neulinge hier sammeln? Als Entwickler haben wir darauf keinen Zugriff. Dafür der Geheimdienst meines Vertrauens schon.

You’ve been chipped, strike #4.

Es endet hier natürlich nicht. 2015, nur zwei Jahre später, Fujitsu veröffentlicht mit dem ARROWS NX F-04G das erste Smartphone mit Iris-Scanner. Wer sich darauf einen abwichst, nee, es war diesmal nicht Apple, es war schlimmer, aber ebenso klar: Microsoft veröffentlicht noch Ende des selben Jahres das Lumia 950 und Lumia 950 XL mit einem Iris-Scanner zur Benutzer-Authentifikation.

You’ve been chipped, strike #5.

Schon das hier zu schreiben macht mich wütend und ist so massiv falsch in vielerlei Hinsicht.

Jede autoritäre Regierung dieser Welt, jeder Geheimdienst würde sich Bürger wünschen, die freiwillig bereit sind dermaßen viele persönliche und biometrische Merkmale preiszugeben. Unsere Zeit ist aber noch viel kälter und härter: die Menschen zahlen dafür, dass die Unternehmen diese Daten erheben und abspeichern können. Mit Geld. Und was noch viel wertvoller ist: mit ihrer freien Zeit. Ein Fingerabdrucksensor muss Fingerabdrücke abnehmen, bevor er funktioniert, genauso der Iris-Scanner. Ein Bluetooth-Gerät muss „gepaart“ werden mit anderen Geräten, ebenso NFC. Verkauft wird uns das alles als „Innovation“ und es sei zu „unserer Sicherheit“.

In der Realität zahlen wir für diese falsche Sicherheit mit unserer Privatsphäre, unserer Freiheit und unserer biologischen Einzigartigkeit.

In der Realität ist das alles Technik-Schrott viel zu billig produziert von Kinderhänden in China mit Materialien, die dem Planeten bald ausgegangen sein dürften, da wir eine derart kranke Gesellschaft sind, in der man noch funktionierende PCs und Smartphones, die nur zwei oder drei Jahre alt sind, weg wirft.

In der Realität bezahlt man Unsummen an Marketing-Abteilungen und Spin-Doktoren und kreiert sinnlose Memes, dümmste Buzzwörter und betreibt fragwürdige „Social Media Kampagnen“, die nicht einmal den Hauch der Wahrheit verbreiten, zu was a) die Technik überhaupt gut sein soll, b) warum die gerade jetzt auf den Markt kommt und c) das war doch alles schon mal da und wurde von uns abgelehnt, aber Mist, die Hektik der Welt, ich habe doch inzwischen bei diesem Unsinn des Lebens längst vergessen, was letzte Woche war.

You’ve been chipped, strike #6.

Was bleibt? Nichts von Wert. Was kommt? Nur weiterer Schwachsinn: Apple bringt (hört, hört, ein neues, dringend benötigtes Buzzword!) z.B. „Face ID“, quasi das passende Konzept mit Untertitel „Die Iris war nicht genug“. Ab jetzt wird die gesamte Visage erfasst, die Stimmungslage kartografiert und gespeichert, ein von LSD-Skriptkiddies umgesetzter DAU-Algorithmus wandelt diese dann in das entsprechende „Emoji“ um. Serious!? Überhaupt, „Emojis“: lese ich von neuen Android– oder iOS-Versionen, fällt auf, wirklich innovativ Neues kommt hier nicht mehr; wie soll man sonst interpretieren „jetzt mit 20 neuen Emojis!“?. Und das lese ich seit Jahren. Nicht Wochen oder Monaten. Überhaupt, wer benutzt bitte Emojis? Ernsthaft!? Habt ihr schreiben nicht gelernt oder seid ihr komplett retarded!?

You’ve been chipped, strike #7.

Es ist, wie es ist. In dem Artikel oben verlinkt, „Computerprobleme 2007“, war das eine Warnung und ein Ausblick zugleich. Ein bisschen Satire war auch dabei. Etwas über eine Dekade später muss man wohl genervt und auch angewidert feststellen: wir sind abgedriftet. In einer Welt, in der Wissenschaft und Fakten mittlerweile als „Fake“, also Schwindel bezeichnet werden, interessiert sich niemand mehr, was wir damals festgestellt hatten. Dass wir nicht paranoid waren, sondern einfach unserer Zeit voraus und mit viel Witz und noch mehr Wissen und Weitsicht glänzten, juckt niemanden mehr. Dabei sind die Kraken heute noch viel schlimmer als damals, noch mächtiger, noch skrupelloser und agieren global. Und mit immer neuen Datenskandalen bieten sie Unmengen an interessanten Angriffsvektoren. Was fehlt ist eine kompetente Armada. Außer Wikileaks sehe ich hier kaum eine Organisation, die Kontra gibt. Die Presse folgt, die Presse spurt, sie rennt der Kuh hinterher mit den dicksten Eutern. Das war schon immer so. Nur heute kriegen wir es eben permanent mit. Und ich bin auch keine 20 mehr und kann jeden Tag für andere kämpfen. Es liegt heute mehr denn je an jedem Einzelnen. Nur habt ihr Jungspunde heute noch weniger Chancen als wir damals. Haha!

You’ve been chipped, final strike: th3 syst3m h4s y0u.

Da fällt mir doch noch ein: wegen toller neuer Buzzwörter wie „Fake News“, „Lügenpresse“ und dergleichen mehr. Weit hergeholt ist das nicht. Und falsch (leider?) auch nicht.

Laut Reporter ohne Grenzen, die alljährlich eine Liste bzgl. der Länder auf dem Globus veröffentlichen mit der größten Pressefreiheit, sind die Länder mit der größten Freiheit zwar allesamt Teil der westlichen Welt. Doch die Aufteilung ist weder wie man euch erzählt, noch vorbildlich für NATO-Länder. Und schon gar nicht wie man es erwarten würde.

Hier, schaut mal ob ihr zu den Glücklichen zählt und ihr euer Heimatland in den Top 10 findet:

Platz Land Region Score

1 Dänemark Nordeuropa 0,50

– Finnland Nordeuropa 0,50

– Island Nordeuropa 0,50

– Irland Nordeuropa 0,50

– Niederlande Westeuropa 0,50

– Norwegen Nordeuropa 0,50

– Schweiz Westeuropa 0,50

8 Slowakei Osteuropa 0,75

9 Tschechien Osteuropa 1,00

– Slowenien Südeuropa 1,00

Source: Reporters Without Borders

Ich als gebürtiger Westeuropäer werde hier nur von zwei Ländern vertreten, Holland & die Schweiz. Und die Schweiz gehört nur rein geografisch zu Europa, die Eidgenossen sind ein autarkes Land und gehören zu nichts und niemand.

In unserem Wortschatz haben wir einen mächtigen Begriff für das Gefühl, das einen befällt, wenn man solche Wahrheiten verarbeiten muss & es ist sogar in angelsächsischen Sprachen mittlerweile anzutreffen: Angst.

Macht das Beste draus. Und startet lieber heute als morgen euer Blog. Es ist kalt, gefährlich und einsam hier in diesen Tagen. Helfen kann ich auch: https://aethyx.eu

Kein Cyberpunk-Roman kommt ohne ihn aus. Wir kennen ihn aus diversen erlebbaren Abenteuern, egal ob in 3D, 2D oder textbasiert erzählt. Er hatte schon immer eine gewisse verratzte High-Tech-Aura. Und er besitzt heute durch Kryptowährungen gar eine höhere Relevanz als je zuvor: der Credstick.

Was bisher Fantasie war und nur ein ziemlich cooles Utensil, hat OPENDIME bereits realisiert und zwar schon in einer „Version 3.0“. Wieso sagt mir das niemand, verdammt!?

Hier das ziemlich retromäßige 4-Minuten-Präsentations-Video dazu:

[via]

In den Erzählungen werden diese Sticks meist mit fiktiven Währungen geladen: Chin-Yen (aus „Blade Runner“) zum Beispiel oder Credit („Deus Ex“). Der Stick hier jedoch lässt sich mit der populärsten Kryptowährung Bitcoin laden. Oder auch, wer lieber auf den Scrypt-Algorithmus setzt: es gibt ebenso eine Version davon für Litecoin.

Die Website ist so gehalten wie man es als Cyberpunk erwartet: neben Lieferschwierigkeiten werden auch kultige T-Shirts verkauft, Tassen, Sticker. Es wirkt alles unaufgeregt, eben authentisch low life, high tech. So sieht auch der Stick aus: es ist einfach nur ein nacktes Board(!). Doch so haben wir das gelernt, daran ist nichts Verkehrtes.

Ich jedenfalls feier‘ das. Lasst uns mal hoffen, dass das nicht „der Letzte seiner Art“ bleibt. Und vielleicht als Open-Source-Hardware für die Zukunft wäre auch nicht schlecht!

Ich bin spitz auf Judith Rakers. Und auch wenn ich tief innerlich weiß, dass imaginäre Liebesbeziehungen mit Personen auf Zelluloid eine Art der Kapitulation vor den realen Wirren der menschlichen sozialen Interaktion darstellen, erscheint es mir bis heute immer noch angenehmer & besser als mich hier mit den armen Seelen zu vergleichen, die Liebesbekundungen an Erika Mustermann schreiben. Und das auch heute noch tun. Gegen Judith ist Erika Kackfresse. Das ist, zum Glück, nicht mehr Deutschland.

Ferndiagnostisch mangelte es der guten Judith an einer akkuraten Beurteilung heiratsfähigen männlichen Menschenmaterials: sie hat einen Investment-Banker geheiratet. Im Jahr 2009. Praktisch mitten in den tödlichen Sümpfen der Weltwirtschaftskrise, die Arschlöcher in Anzügen wie der verursacht hatten. Sie war als Nachrichtensprecherin auch stolz als Ringträgerin zu sehen. Also aus irgendeinem Grund war es ihr ernst mit diesem Typen. Verstehe einer blonde Weiber…

Diesen Monat machte sie Schluss. Keine Ahnung aus welchen Gründen, es geht mich auch nichts an. Doch es hat mich innerlich gefreut, so wie wenn eine Flamme aus der Schulzeit plötzlich zu dir zurück kommt. Was nie passiert, aber ihr kennt das Gefühl!? Anyway.

Ich wollte nun unbedingt der guten Judith meine persönliche Hilfe anbieten. Schließlich ist ein Eheaus nach solch einer langen Zeit ein seelischer Rückschlag, der verarbeitet werden muss. Ich bin zwar groß & dünn, doch besitze breite Schultern. Ich kann sehr gut zuhören. Und habe ein großes Herz, erst recht für seltene Schönheiten wie Judith.

Ich recherchierte ihre Email-Adresse. judith.rakers@tagesschau.de gab es nicht, auf Facebook bin ich nicht mehr. Frau Rakers lässt sich vertreten durch eine Agentur. Eine Email-Adresse um direkt mit ihr in Kontakt zu treten existiert nicht, die Gründe dürften, wenn ihr bis hier hin gelesen habt, mittlerweile klar sein.

Also nahm ich mein Smartphone, startete das Email-Programm und sendete:

Betreff: Glückwunsch!

An: christine.stitz@sundance.deGuten Morgen liebe Judith,

mit Vergnügen las ich soeben, dass Du dich, zu Deinem persönlichen Glück, von Deinem zwielichtigen Ökonomen getrennt hast.

Ein weiser Schritt! Zeit für etwas Brandneues!

Wenn es etwas gibt, was ich für Dich tun kann, lass‘ es mich wissen, Liebes! Ich habe für Deine Sorgen & Nöte immer ein offenes Ohr.

Meine Handynummer: +49 17x xxxxxxxx

Meine E-Mail-Adresse: c1ph4@aethyx.comRespekt & auf bald, liebe Grüße,

Dein c1ph4

Entgegen meinen Erwartungen kam prompt eine Antwort zurück. Diese las sich wie folgt:

Von: Christina Stitz

Betreff: Automatische Antwort: Glückwunsch!Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Nachricht! Vom 13.10.2017 bis einschließlich 23.10.2017 bin ich nicht im Büro zu erreichen. Ihre E-Mail wird nicht weitergeleitet, verbleibt jedoch in meinem Postfach.

In dringenden Fällen kontaktieren Sie bitte meine Kollegin Stefanie Clark telefonisch unter +49406964685-19 oder via Mail unter stefanie.clark@sundance.de

Mit freundlichen Grüßen

Christine Stitz

Okay, kann mal vorkommen. Als Manager eines VIP hätte ich das in dieser Situation genauso gemacht: zuerst mal ab in Urlaub!

Ja, ich sendete auch stefanie.clark@sundance.de die selbe Email. Seitdem warte ich auf eine Antwort.

Judith! Wenn du das hier liest: mein Angebot gilt immer noch! Ich habe zwar kein Auto, doch ein Fahrrad, mit dem fahre ich direkt zu dir! Du kannst natürlich auch zu mir kommen! Ich muss nur vorher noch die Wohnung saugen. Kochen kann ich nicht, doch ich habe ein sehr großes Bett! Und eine gemütliche Couch! Ach so: nee, einen Fernseher besitze ich nicht, der ging vor Monaten kaputt. Doch dafür zahle ich mit 35 das erste Mal GEZ-Gebühr! Ruf‘ einfach durch oder schreib‘ eine SMS, Stefanie und Christine haben meine Handynummer! In Liebe, Dein c1ph4

Gestatten, Sophia:

Quelle: UN Photo/Manuel Elias

Sophia ist eine Androidin entwickelt von Hanson Robotics, 18 Monate jung, die jüngst bei einer Rede im UN-Hauptquartier in New York zum Thema „The Future of Everything – Sustainable Development in the Age of Rapid Technological Change“ – zu dt.: „Die Zukunft von allem – Nachhaltige Entwicklung im Zeitalter des rapiden technologischen Wandels“ teilnehmen durfte. [via]

Sophia wurde laut ihrem Schöpfer David Hanson so entwickelt, dass ihr Design dem Knüpfen von Beziehungen dient. Das mache sie laut Hersteller zu einem social robot. Anwendungsbereiche von Sophia sollen dann Bildung, Fabrikarbeit(?), Rettungsaktionen sein. Das ist schon sehr nah an dem, was uns seit den 80ern in Filmen wie „Blade Runner“ erzählt wird.

Die Realität denke ich, wird anders aussehen.

Porno war schon immer der treibende Motor, der neuartigen Technologien zum Durchbruch verholfen hat. Prominente Beispiele sind VHS und das Internet. Ein Schöpfer, der nichts Gutes für seine Kreationen will, wäre kein menschlicher Schöpfer. Leider ist die Gier oft der Motor aller menschlicher Handlungen. Das weiß sicher auch ein Mr. Hanson. Nur leider kann man das auf einem UN-Symposium schwer mitteilen. Daher habt ihr das exklusiv von mir jetzt. Pris grüßt uns schön aus dem Jahr 2017…

[S.O.P.H.I.A. - Sub-Optimal Philantropic Half-Intelligent Android]

„Blade Runner“ befindet sich tief verwurzelt in meiner eigenen DNS. Dabei war mir der Film anfangs überhaupt nicht bekannt, ich kam 1997 durch das gleichnamige PC-Spiel von Westwood Studios auf den Geschmack. Ein auf der tiefen und düsteren Atmosphäre aufbauendes, vier CD-ROMs umfassendes Adventure mit 7 verschiedenen Endings. Ohne PC-Heft und einem entscheidenden Hinweis kam ich immerhin auf 6 von 7 Endings. Man könnte meinen, mit 15 hätte ich nichts anderes gemacht. Waren schöne PC-Zeiten. Das Spiel mit dem übergroßen Karton hüte ich noch heute wie einen kleinen Schatz.

Mit „Blade Runner 2049“ läuft nun nach 35(!) Jahren seit gestern die offizielle filmische Fortsetzung in den Kinos dieser Welt. Ich war drin. Um es kurz zu machen: kompromisslos & sensationell!

Woran es „Blade Runner“ nie mangelte war eine authentische Endzeit-Cyberpunk-Atmosphäre. Immerhin spielen die Handlungen der Filme und auch des Videospiels nach dem dritten Weltkrieg. Es regnet andauernd, die Sonne ist verschwunden. Es gibt kaum noch belebte Landstriche, selbst die erlaubte Reichweite der Spinner des LAPD sind begrenzt. In dieser Welt gibt es keine andere Möglichkeit als die Urbarmachung Maschinen zu überlassen. Im „Blade Runner“-Kosmos sind das die sogenannten „Haut-Jobs“, Nexus 6er im Original von 1982, Nexus 8er in der gegenwärtigen Verfilmung. Hinzu kommt ein Soundtrack gemeinsam arrangiert und (fast) perfekt zugeschnitten von Hans Zimmer und Benjamin Wallfisch. Und ja, es gibt auch wieder die unvergleichlichen mystischen Vangelis-Sounds.

Optik & Sound: 10 von 10

Bei der Handlung hat man sich einem ungewöhnlichen und weniger naheliegenden Thema bedient. Waren im Original die Nexus 6-Hautjobs noch an einer Verlängerung ihrer nur auf wenige Jahre konzipierten Lebenserwartung interessiert, lautet die Frage nun statt „träumen Androiden von elektronischen Schafen?“ (Original-Text von Philip K. Dick): „träumen Androiden eigentlich von Familie und eigenen Kindern?“

Ich persönlich war überrascht, der „Blade Runner“-Stoff lässt viele Fragen offen. Aber wohl eine der schwierigsten zu beantworten versucht man hier in der Fortsetzung „Blade Runner 2049“ tatsächlich. Und es wird ebenfalls versucht das in knapp unter drei Stunden zu schaffen. Ziemlich unmöglich. Was ein Irrsinn! Hollywood mit Mut im ersten Jahr Trump!? Wie erfrischend!

Wer bei aller Bild- und Soundgewalt eine solch anspruchsvolle Handlung versuchen will einem Millionenpublikum verständlich zu machen, braucht Feingefühl und Budget bei den dafür benötigten Schauspielern. Und ganz in Manier des Originals hat man es geschafft, zum großen Glück von „Blade Runner“-Kennern und Fans. Ich will zur Handlung daher keine Worte mehr verlieren (freut euch drauf!) und mich nun der Riege der Darsteller widmen.

Handlung: 9 von 10

So wichtig wie Harrison Ford als Deckard war natürlich auch: ist Sean Young als Rachael dabei? Ja, ist sie! Allerdings nicht „real“, sondern sie stand zur Verfügung für einen auf CGI-Technik basierenden Klon. Und: auch Gaff kommt kurz zurück, der grimmige Origami-Zocker! Allerdings in einem mental eher bescheidenen Zustand.

Seit „Drive“ bin ich überzeugt von Ryan Gosling, war also für mich von Anfang an der richtige Mann für die neue Hauptrolle. Jared Leto, naja. Geschmäcker sind verschieden. Doch „Requiem for a Dream“ ist für mich weiterhin einer der besten Filme aller Zeiten. Als blinder Niander Wallace macht er eine gute Figur.

Wären die „alten Hasen“ abgehakt, was mich allerdings mehr faszinierte war der superbe und internationale Cast!

Da spielt Ana de Armas aus Kuba eine sexy 3D-KI. Model Sylvia Hoeks aus Holland die eiskalte und subtil-erotische Handlangerin Luv von Niander Wallace. Mackenzie Davis aus Kanada eine Pris sehr ähnliche Prostituierte. Carla Juri aus der Schweiz die Biologin und [DarfIchNichtVerraten]. Lennie James aus England den Supervisor einer iPhone-Kinderfabrik. Barkhad Abdi aus Somalia den Typen vom Markt, der echte von unechten Tieren unterscheiden kann. Hiam Abbass aus Israel die Anführerin einer Replikanten-Armee. Und Tómas Lemarquis aus Island den Verwalter einer firmeninternen Hautjob-Hersteller-Datenbank.

Und was das Schönste ist: die wirken auch noch alle überzeugend! Also entweder hatten die wirklich alle Bock drauf oder es waren einfach sehr schöne Drehtage in Budapest!

Cast: 11 von 10

Der Kanadier Denis Villeneuve hat mit „Blade Runner 2049“ ein Science-Fiction-Meisterwerk geschaffen. Die Effekte und Sounds dieses Films sind heute sicher etwas einfacher herzustellen und umzusetzen, aber sicher nicht günstiger geworden. Man kann den Film daher beruhigt als sehr gelungenes Sequel anschauen, mit allen Stars, die man im Original schätzen und lieben gelernt hat, der selben düsteren Atmosphäre, dem selben unvergleichlichen Soundtrack. Einzig: die Fortsetzung ist härter, kompromissloser. Und auch emotional kälter.

Wer es wagt die audiovisuelle Faszination beiseite zu schieben, die schon alleine den Eintritt locker lohnt, bekommt eine der ungemütlichsten Fragen der KI-Forschung gestellt: was für Probleme könnten sich ergeben, wenn intelligente Roboter zur Fortpflanzung fähig wären? Philip K. Dick weilt seit 1982 nicht mehr unter uns. Ich denke diese Frage wäre seiner philosophischen Genialität durchaus würdig gewesen. Man muss dem Drehbuch hoch anrechnen, dass einem Popcorn-Publikum verkaufen zu wollen. Hut ab.

Drittens, wer ein Auge für so etwas hat: was ein geniales Timing! Schnitte, Szenen, kreuzende Charaktere und Objekte. Respekt! Im Gedächtnis geblieben ist einer der besten Filmschnitte seit Jahren, als man kurz nur noch Wasserfälle sieht. Und die musikalische Untermalung dazu. Gänsehaut. Szenenwechsel in Perfektion. Und auch keine Ahnung wie das mit Deckard, K an der Bar und dem Hund im Casino funktioniert hat. Ein wirklicher Hochgenuss und bei weitem nicht die einzigen.

Danke an die unfassbar talentierten und geduldigen Teams der beiden Hauptfilme!

Danke für die Möglichmachung eines Traums!

Danke, dass Ihr die Umsetzung einer Fortsetzung nicht verbockt habt!

Danke, dass ich nach vielen Jahren mal wieder einen Grund hatte ins Kino zu gehen. Und nicht enttäuscht wurde.

Danke für unfassbar wertvolle 163 Minuten.

„All those moments will be lost in time. Like tears in the rain.“ – Roy in „Blade Runner“ (1982)

Erst Mitte des Jahres habe ich „Homo Deus“ von Yuval Noah Harari gelesen, ein gutes und faszinierendes Buch (voller kleiner Detailfehler), worin auch eine neuere „Religion der Daten“ angesprochen wird. Die Jünger dieser Religion sind erkennbar an Smartwatches und diesen ominösen „Smart Fitness Armbändern“, permanent damit beschäftigt Puls, Blutzucker, Hormonspiegel, [DeinKörperattributHier], etc. zu messen.

Es geht aber noch eine Spur härter. Praktisch unausweichlich in diesen harten, „postfaktischen Zeiten“.

Voran geht ein berüchtigter Multimillionär namens Anthony Levandowski. Gegen Levandowski wird gerade ermittelt, denn er hat bei einem Stellenwechsel aus Versehen geheime Geschäftsdokumente von Googles Fahrdienst Waymo zum ominösen Konkurrenten Uber mitgenommen. Dass Multimillionäre auch dann zu viel Freizeit haben, wenn Verfahren gegen diese laufen, beweist sein neuestes „Projekt“: er gründete jüngst eine neue Religion, die er „Way of the Future“ (Weg der Zukunft) nennt. [via]

Sein „Weg der Zukunft“ erinnert schon vom Namen her stark an Scientology. Der Gott dieser neuen Religion ist aber noch stark „under construction“, denn Ziel ist, Zitat:

„eine Gottheit basierend auf künstlicher Intelligenz zu entwickeln und zu unterstützen“.

Die Anbetung dieser Gottheit soll ebenso „zur Verbesserung der Gesellschaft“ beitragen. Aber klar doch! Es geht hier nicht um C.R.E.A.M.! Ist alles nur zum Besten der Menschheit!1

Levandowski hat jetzt hier zwei grandioseste Aktionen im selben Jahr durchgeführt, für den ich ihn ehrfurchtsvoll vorschlage für den Titel „Vollpfosten des Jahres“.

Zudem kam mir dieser ganze KI-Gott-Schwachsinn irgendwie bekannt vor…

Im Videospiel-Blockbuster „Deus Ex: Mankind Divided“ aus dem Jahr 2016 gibt es haufenweise Ebooks und NPCs (nicht-spielbare Charaktere) zur Kirche des Maschinengotts, ein Fanatiker steht sogar gleich unten im Hof der allerersten Absteige der Hauptfigur Adam Jensen in Prag und verteilt Flugblätter:

Maschinengott-Fanatiker in „Deus Ex: Makind Divided“, © Eidos Montreal

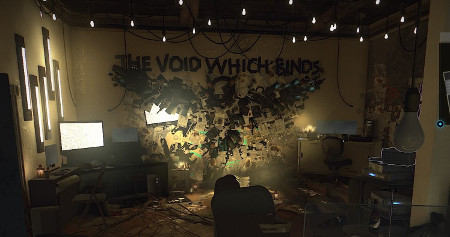

Selbst im selben Apartment-Komplex gibt es eine kleine Sektierer-Wohnung, die Wand dort kann man exemplarisch für das sehen, was Levandowski in natura wohl unter seiner Schädeldecke versteckt:

„The Void Which Binds“ aus „Deus Ex: Makind Divided“, © Eidos Montreal

An der Wand steht das Gekrakel „The Void Which Binds“, also so viel wie „Die Leere, die verbindet“.

Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist: KI-Gott, hatten wir schon. Gääähhhnnnn…

Wer das Spiel gespielt hat, wird nicht nur sehr gut vorbereitet sein auf das, was Levandowski hier eigentlich vor hat (und nebenbei sehen, dass die Idee geklaut ist, Eidos sollte dagegen klagen), der wird auch erkennen, wie grandios die Idee scheitert und welche Konsequenzen das für die Menschen hat.

In „Mankind Divided“ weiß eigentlich niemand mehr so recht, warum sie/er sich dieser „Kirche des Maschinengotts“ angeschlossen hat. Der KI-Gott hier ist nicht greifbar (wie bei Gottheiten üblich), wird mal so interpretiert, man erlange den Zustand selbst durch „Aszension“ (50% Verschmelzung mit der Maschine, 50% mit Drogen), mal so, er zeige sich in den Charakteren, die geholfen haben ihn groß zu machen; wäre analog zu Levandowski natürlich Levandowski selbst, eine/r seiner ProgrammiererInnen und/oder Querdenker und Visionäre mit Ideen, die diesen KI-Gott (oder welcher periphere Kladaradatsch dazu auch immer) umsetzen halfen. Kurzum: man kann mit diesen Menschen nichts mehr anfangen. Human garbage.

Was wir im Jahr 2017 brauchen sind keine neuen Religionen: es gibt nach wie vor zu viele davon. Oder sagen wir besser, es gibt zu viele Menschen, die Religionen unterstützen. In meiner Weltsicht gibt es auf diesem Planeten aktuell keine 7,5 Milliarden Menschen. Zu „normalen Menschen“ zähle ich einfach, wer konfessionslos ist und das sind weltweit gerade mal 1,05 Milliarden Menschen. Die restlichen 6,45 Milliarden heute sind für mich nicht ganz dicht, haben einen gewaltigen Sprung in der Schüssel und hindern die Menschheit daran voranzukommen. Sie glauben an männliche Götter mit weißer Hautfarbe, steuern Flugzeuge in Gebäude und schreien „allahu akbar!“ als Erwachsene mit angezogenen Windeln, platzieren Nagelbomben in U-Bahnen oder propagieren die Weltsicht, der Planet Erde sei nur ein paar Tausend Jahre alt. Der ideale Nährboden zwar für KI- oder Maschinengötter. Aber nichts, was mich davon überzeugen würde eine Familie zu gründen und Nachwuchs in diese Welt zu setzen. Die Welt ist gefährlich, da draußen. Und Multimillionäre aus den USA sowieso.

Hinter Bitcoin ist Ethereum die Kryptowährung mit dem höchsten Marktwert. Wenngleich wir heute noch auf _die_ Killer-App warten, das Meiste sind doch nur Coin-Börsen & Wallets, so ist Ethereum in der Hinsicht vielversprechend, als dass die Währung als „turing complete“ gilt, man kann also im Gegensatz zu Bitcoin dafür und damit „richtig programmieren“.

Mit der folgenden Anleitung bauen wir uns heute ein eigenes privates Ethereum-Netzwerk!

WARNUNG: die Durchführung des Tutorials geschieht auf eigene Gefahr. Ich übernehme keinerlei Garantie dass irgendwas funktioniert! Auch solltet ihr darauf achten, dass ihr eure eigenen Ethereum von diesen erstellten Ethereum getrennt aufbewahrt. Das Tutorial soll dazu dienen, a) für Ethereum zu programmieren und richtet sich an Entwickler, b) einen einfachen „smart contract“ aufzusetzen, sowie c) das wohl Wichtigste, zu verstehen, wie Ethereum funktioniert.

Los geht’s! 🙂

—

1. Vorbereitungen

Ihr braucht Zugang zu einem eigenen Server-Bereich und den geth („Go Ethereum Client“). In dieser Anleitung nehmen wir mal an, ihr betreibt einen Ubuntu-Server. Hier findet ihr die Anleitung für die geth-Installation unter Ubuntu: geth installieren. Ferner solltet ihr um minen zu können mindestens 2GB RAM bereitstellen.

Das private Netzwerk wird „gizmeodoteu“ genannt. Es ist aufrufbar unter der Fake-IP-Adresse 101.102.103.104.

Öffnet nun ein Konsolenfenster, loggt euch über SSH in Ubuntu ein und erstellt ein Arbeitsverzeichnis:

ssh root@101.102.103.104

mkdir gizmeodoteu

cd gizmeodoteu

mkdir data

mkdir source

2. Generierung des Genesis-Blocks

Der Genesis-Block ist der allererste Block jeder Blockchain und die Parameter sind in der Datei genesis.json definiert. Die Datei speichern wir ab unter /root/gizmeodoteu/genesis.json. Hier der Inhalt der Datei:

{

"config": {

"chainId": 15,

"homesteadBlock": 0,

"eip155Block": 0,

"eip158Block": 0

},

"alloc" : {

"0x0000000000000000000000000000000000000001": {"balance": "111111111"},

"0x0000000000000000000000000000000000000002": {"balance": "222222222"}

},

"coinbase" : "0x0000000000000000000000000000000000000000",

"difficulty" : "0x00001",

"extraData" : "",

"gasLimit" : "0x2fefd8",

"nonce" : "0x0000000000000209",

"mixhash" : "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",

"parentHash" : "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",

"timestamp" : "0x00"

}

Hierbei steht chainId=1 für das Ethereum-Hauptnetzwerk. Daher ist es wichtig eine eigene chainId für euer privates Netzwerk zu nehmen, damit euer privates Netzwerk die Blockchain nicht mit der offiziellen verwechselt.

Zum Testen und für ein allgemein besseres Verständnis, setzen wir die Schwierigkeit auf einen niedrigen Wert. Auch sollte ein einzigartiger Wert für nonce gewählt werden. Über das Feld alloc werden Accounts mit Ether (die Ethereum-Währung) vorgefüllt.

Geht nun in euer Verzeichnis, wo ihr die genesis.json abgelegt habt und initialisiert den bootnode. Das ist der Knoten, mit welchem sich euer Client mit dem privaten Netzwerk verbinden und auch mit anderen Knoten kommunizieren kann:

cd /root/gizmeodoteu/data

geth --datadir=/root/gizmeodoteu/data init /root/gizmeodoteu/genesis.json

bootnode --genkey=boot.key

bootnode --nodekey=boot.key

3. Neuen Account erstellen und Kontostand prüfen

Öffnet ein neues Konsolenfenster und wechselt über SSH auf euren virtuellen Server:

ssh root@101.102.103.104

geth attach /root/gizmeodoteu/data/geth.ipc

> eth.accounts

Natürlich gibt es noch keine Adressen von Konten. Den ersten Account eröffnen wir nun. Ersetzt „meinPW“ mit einem starken Passwort, bewahrt dieses an einem sehr sicheren Ort auf. Ethereum vergibt nicht: ohne dieses Passwort werdet ihr niemals mehr Zugang zu eurem Account haben:

> personal.newAccount("meinPW")

> web3.fromWei(eth.getBalance(eth.accounts[0]), "ether")

Speichert eure Adresse gut ab, diese beginnt mit dem Präfix 0x. Auch gibt es noch keine Ether in diesem Account, dazu kommen wir noch. Natürlich ist das geminte Ether hier nur nützlich in eurem privaten Netzwerk.

4. Im privaten Netzwerk minen

Das Minen hier hat doppelten Zweck: Ether erzeugen um die Transaktion durch gas, eine Ethereum-Untereinheit, zu betreiben. Zudem führt das Minen eure Transaktionen in die Blockchain.

Öffnet ein neues Konsolenfenster und verbindet euch zu eurem privaten Server:

ssh root@101.102.103.104

geth --datadir=/root/gizmeodoteu/data --mine --minerthreads=1 --etherbase=0x...

Der Parameter etherbase hier spezifiziert die Zieladresse, wohin eure durch das Mining generierten Ether gesendet werden sollen. Hier steht eure Wallet-Adresse aus Schritt 3. Wenn ihr nun den Kontostand erneut checkt (siehe Schritt 3), solltet ihr eine große Zahl angezeigt bekommen. Gratulation! Ihr seid nun Ether-Milliardär!

Klar, diese generierten Ether sind nur wertvoll innerhalb eures privaten Netzwerks. Trotzdem geil! Ihr wisst nun, wie ihr für Ethereum entwickeln könnt und _das_ ist wirklich unbezahlbar.

5. Einen einfachen Vertrag kompilieren

Die offizielle Dokumentation zu Ethereum erwähnt nicht, dass das Kompilieren über solC nicht mehr via RPC möglich ist. Alle Tutorials, die darauf aufbauen, enden in einer Art Fass ohne Boden. Es gibt wohl 2 Wege Verträge zu kompilieren, es ist für das eigene Verständnis wichtig, beide mal versucht zu haben.

Als Erstes installiert ihr den Kommandozeilen-Compiler solC:

sudo add-apt-repository ppa:ethereum/ethereum

sudo apt-get update

sudo apt-get install solc

Öffnet nun erneut ein Konsolenfenster, verbindet euch über SSH mit eurem Server und navigiert zum Verzeichnis, wo euer Quellcode abgelegt wird:

cd /root/gizmeodoteu/source

Speichert den folgenden „Begrüssungs“-Vertrag in /root/gizmeodoteu/greeter.sol:

contract mortal {

/* Variable "owner" vom Typ address definieren */

address owner;

/* diese Funktion wird bei Initialisierung ausgeführt und setzt den Besitzer des Vertrags */

function mortal() { owner = msg.sender; }

/* Funktion, um die Investionen des Vertrags wiederherzustellen */

function kill() { if (msg.sender == owner) selfdestruct(owner); }

}

contract greeter is mortal {

/* Variable "greeting" vom Typ string definieren */

string greeting;

/* das hier wird ausgeführt, wenn der Vertrag aufgerufen wird */

function greeter(string _greeting) public {

greeting = "Hallo, Welt!";

}

/* Hauptfunktion */

function greet() constant returns (string) {

return greeting;

}

}

Jetzt kompilieren wir den Vertrag mit solC:

solc --bin --abi -o /root/gizmeodoteu/source /root/gizmeodoteu/source/greeter.sol

Das Setzen von bin und abi sagen dem Compiler, dass „Ethereum Virtual Machine (EVM)“-Bytecode und eine Datei Application Binary Inferface (ABI) erstellt werden sollen. Mit -o legt man wie üblich ein Ausgabeverzeichnis fest, welches mit der zweiten Angabe des Verzeichnisses mit einer *.sol-Datei abgeschlossen wird.

Die Kompilierung hier erzeugt zwei Dateien:

– eine EVM-Datei, erkennbar an der Endung *.bin. Diese entspricht dem Vertrags-Bytecode, der vom webbasierten Compiler generiert wird; dieser ist einfacher zu verwenden und wird weiter unten vorgestellt.

– eine ABI-Datei, erkennbar an der Endung *.abi: stellt euch das application binary interface als eine Art Vorlage für den Vertrag vor. Das erleichtert die Kommunikation von euch und anderen mit dem Vertrag, sobald er sich in der Blockchain befindet.

Öffnet beide Dateien nun mit nano oder einem anderen Texteditor eurer Wahl. Indem ihr versteht, was darin steht, werdet ihr weniger Mühe damit haben eure Verträge zu veröffentlichen und mit ihnen zu interagieren.

Alternativ dazu könnt ihr auch den Online-Compiler benutzen. Durch einfaches Copy&Paste nimmt dieser euch die Arbeit ein bisschen ab. Jedoch sind beide Methoden gleichwertig.

Kopiert dazu einfach den Text aus greeter.sol von oben in den Online-Compiler. Wartet einen Moment und klickt dann auf den Link „Contract details…“. Der Inhalt des Felds Bytecode sollte mit dem aus der Datei greeter.bin übereinstimmen. Das Selbe gilt für das Feld Interface aus der Datei greeter.abi.

6. Einen „Begrüssungs“-Vertrag in eurem privaten Netzwerk veröffentlichen

Kopiert den Inhalt des Feldes Web3 deploy in den Online-Compiler. Fügt den Inhalt in einen Texteditor eures PCs und achtet auf die hervorgehobenen Bereiche:

var _greeting = 'gizmeoDOTeu rockt!';

var browser_ballot_sol_greeterContract = web3.eth.contract([{"constant":false,"inputs":[],"name":"kill","outputs":[],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"greet","outputs":[{"name":"","type":"string"}],"payable":false,"type":"function"},{"inputs":[{"name":"_greeting","type":"string"}],"payable":false,"type":"constructor"}]);

var browser_ballot_sol_greeter = browser_ballot_sol_greeterContract.new(

_greeting,

{

from: web3.eth.accounts[0],

data: '0x6060604052341561000f57600080fd5b6040516103dd3803806103dd833981016040528080518201919050505b5b336000806101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1602179055505b6040805190810160405280600d81526020017f48656c6c6f2c20576f726c642100000000000000000000000000000000000000815250600190805190602001906100b99291906100c1565b505b50610166565b828054600181600116156101000203166002900490600052602060002090601f016020900481019282601f1061010257805160ff1916838001178555610130565b82800160010185558215610130579182015b8281111561012f578251825591602001919060010190610114565b5b50905061013d9190610141565b5090565b61016391905b8082111561015f576000816000905550600101610147565b5090565b90565b610268806101756000396000f30060606040526000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806341c0e1b514610049578063cfae32171461005e575b600080fd5b341561005457600080fd5b61005c6100ed565b005b341561006957600080fd5b61007161017f565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156100b25780820151818401525b602081019050610096565b50505050905090810190601f1680156100df5780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b6000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff163373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16141561017c576000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16ff5b5b565b610187610228565b60018054600181600116156101000203166002900480601f01602080910402602001604051908101604052809291908181526020018280546001816001161561010002031660029004801561021d5780601f106101f25761010080835404028352916020019161021d565b820191906000526020600020905b81548152906001019060200180831161020057829003601f168201915b505050505090505b90565b6020604051908101604052806000815250905600a165627a7a7230582069d50e4318daa30d3f74bb817c3b0cb732c4ec6a493eb108266c548906c8b6d70029',

gas: '1000000'

}, function (e, contract){

console.log(e, contract);

if (typeof contract.address !== 'undefined') {

console.log('Contract mined! address: ' + contract.address + ' transactionHash: ' + contract.transactionHash);

}

})

Das oben abspeichern als myContract.js.

Bevor ihr fortfahrt prüfen, dass a) euer Kontostand nicht 0 ist und b) euer Account entsperrt ist. Ist der Kontostand zu niedrig oder der Account gesperrt, könnt ihr den Vertrag nicht veröffentlichen. Deshalb solltet ihr die obigen Schritte nochmals abarbeiten, um Ether zu minen und entsperrt dann euren Account wie folgt (ersetzt „meinPW“ mit eurem eigenen von oben):

Öffnet ein neues Konsolenfenster:

ssh root@101.102.103.104

geth attach /root/gizmeodoteu/data/geth.ipc

> web3.fromWei(eth.getBalance(eth.accounts[0]), "ether")

> personal.unlockAccount(eth.accounts[0], "meinPW")

Bitte nicht abschalten, denn es wird wichtig: auch hier gibt es kein Update der Dokumentation zu Ethereum, daher gibt es Verwirrungen, wie man Verträge kompiliert. Beachtet, dass die Funktion web3.eth.contract() ein Argument braucht. Das ist das selbe, wie die Datei greeter.abi, die wir mit dem solC erstellt haben. Das Feld data ist gleichbedeutend mit dem EVM-Bytecode der Datei greeter.bin. Der einzige Unterschied ist wieder das Präfix 0x.

Jetzt wird der Vertrag öffentlich gemacht:

loadScript(myContract.js)

Die Ausgabe sollte ungefähr so aussehen:

Contract mined! address: 0x4000737c8bd7bbe3dee190b6342ba1245f5452d1 transactionHash: 0x0a4c798467f9b40f2c4ec766657d0ec07c324659ea76fcc9c8ad28fc0a192319

Glückwunsch! Euer Vertrag „lebt“ und ist zu finden unter der Adresse 0x4000737c8bd7bbe3dee190b6342ba1245f5452d1 eurer privaten Blockchain.

Notiert euch diese, denn sowohl ihr oder auch andere werden diese brauchen, wenn ihr damit interagieren wollt.

Falls es nicht funktioniert hat: stellt sicher, dass ihr aktiv in einem anderen Fenster minet, damit die Transaktion in die Blockchain geführt werden kann.

7. Mit dem Vertrag interagieren

Auch hier gibt es noch keine Updates der offiziellen Ethereum-Doku. Die beschriebenen Funktionen werden schon nicht mehr benutzt. Startet erneut geth und versucht Folgendes:

> var abi = '[{"constant":false,"inputs":[],"name":"kill","outputs":[],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"greet","outputs":[{"name":"","type":"string"}],"payable":false,"type":"function"},{"inputs":[{"name":"_greeting","type":"string"}],"payable":false,"type":"constructor"}]'

> var abi = JSON.parse(abi)

> var contract = web3.eth.contract(abi)

> var c = contract.at("0x4000737c8bd7bbe3dee190b6342ba1245f5452d1")

> c.greet()

Mit den ersten drei Eingaben legt ihr fest, wie der Vertrag laut ABI aussieht. Die Methode contract.at() braucht als Übergabeparameter die Adresse, wo euer Vertrag residiert. Ihr solltet nun die folgende Ausgabe sehen:

gizmeoDOTeu rockt!

Hinweis: geth bekommt Schnupfen, sobald eine eurer Eingaben illegale Zeichen beinhaltet, siehe:

“ (illegal) is not equal to " (legal)

und

‘ (illegal) is not equal to ' (legal)

9. Fazit

Wir haben nun mehr als nur kurz mal reingeschnuppert in Ethereum: wir haben ein eigenes (privates) Netzwerk aufgesetzt und sogar einen eigenen „smart contract“ kompiliert. Zudem haben wir Sackgassen der offiziellen Dokumentation vermieden. Wir haben ferner gesehen, wie man einen Vertrag veröffentlicht (deploy) und mit diesem interagiert.

Solltet ihr je Mist gebaut haben und müsst nochmals neu anfangen, startet „einfach“ euren Server neu und löscht eure Blockchain:

rm -R /root/gizmeodoteu/data/geth/chaindata

[via]

10. Ausblick

Die smart contracts sind, was Ethereum so stark macht. Durch diese Eigenschaft entfällt die Stelle des Vermittlers, Verträge werden dadurch fälschungssicher und günstig. Nicht nur Notare werden zukünftig dadurch überflüssig. smart contracts haben das Zeug dazu, ganze Institutionen, egal ob privat oder staatlich, zu ersetzen.

Ferner ist Ethereum „turing complete“: diese Eigenschaft besitzt das Bitcoin-Protokoll nicht. Dadurch kann man für Ethereum relativ leicht selbst Anwendungen entwickeln. Wer schonmal JavaScript programmiert hat, wird sich hier prima zurecht finden. Vielleicht hilft dieses Tutorial ja, mal mit einer anderen Anwendung an den Start zu gehen, als nur Wallets oder Coin-Börsen! 🙂

Falls euch das Tutorial gefallen hat, spendet mir doch ein paar Bitcoin! Die Adresse findet sich bei jedem Bitcoin-Button überall auf gizmeo.eu verstreut! Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und happy hacking!

Der aktuelle Bitcoin-Kurs von 2.xxx€ beflügelt natürlich auch alternative Kryptowährungen. Trump und Brexit sei Dank! xD Es zahlt sich heutzutage aus, dass man herausragt mit ein bisschen Intelligenz in einem komplett verdummenden Westen. 😉

Soll aber gar nicht das Thema sein, denn eigentlich will ich kurz erzählen, wie man Monero mit Android minet.

![]()

Ihr braucht dafür die App Minergate. Minergate bietet ca. 7(?) Kryptowährungen an, die man mit einem Android-Gerät minen kann. Alle anderen angebotenen außer Monero sind allerdings meiner bescheidenen Meinung nach Schwachsinn.

Jedenfalls, ihr ladet die App, registriert euch bei den Kollegas online einen Account, loggt euch mit den Daten bei der App ein und könnt loslegen!

Im Schnitt sind es 1 Hash pro CPU-Kern. Sprich, habt ihr einen Quadcore in eurem Smartphone werkeln, macht das 4 Hashs/Sekunde. Habt ihr einen echten Octacore, macht das 8 Hashs/Sekunde. Usw.

Der aktuelle Monero-Kurs steht gerade irgendwo zwischen 30-40€. Es ist außerdem eines der am schnellsten wachsenden alternativen Kryptowährungen-Netzwerke. Und: wenn ihr ein Faible für Anonymous habt, ist DAS eure Kryptowährung! Warum, das könnt ihr in aller Ausführlichkeit oben im Wikipedia-Artikel nachlesen. Grob: es ist die zugrundeliegende Philosophie dieser Währung. Passt!

P.S.: es war reiner Zufall, dass ich herausgefunden habe, wie man Monero mit Android minet. Alle Währungen der App sagten mir gar nichts, ich empfehle auch nicht eine andere zu minen als Monero. Dank geht raus an meinen Wiener WG-Kollegen, der so durch war das letztes Jahr mal mit einem Octacore-Billig-Smartphone zu testen!

Google nimmt uns mobilen Webbrowser-Entwicklern seit Android 4.4 schon viel ab, indem wir seitdem standardmäßig auf die Chromium-Engine zurückgreifen dürfen, was bis zu dieser Version nicht der Fall war: da waren wir noch auf WebKit angewiesen. Seitdem unterscheiden sich unsere selbst entwickelten Apps im Funktionsumfang so gut wie nicht mehr vom großen Chrome/Chromium.

Dadurch sind wir auch automatisch „näher an Open-Source“, aber um den infantilen, jedoch sehr amüsanten Krieg zwischen Google (Chromium/Blink) und Apple (Safari/WebKit) soll es hier ohnehin nicht gehen. Die Spacken der Zunft brauchen auch noch was zum Schreiben diesen Sommer.

Als Entwickler für eine offene Plattform, die Android ist und das vielleicht vielversprechendste Open-Source-Projekt aller Zeiten darstellt, schaue ich persönlich gerne nach rechts und links. Waren wir mit unseren Browser-Engines vor Android 4.4 immer als „Android-Browser“ ausgewiesen, etwa in Google Analytics, Piwik, etc., sind wir seit 4.4 nur noch als Chrome bzw. Chrome Mobile sichtbar. Inklusive Icon.

Cool, denke ich, hey, Mozilla entwickelt doch mit Gecko auch eine eigene Engine, lass mich den Scheiß doch auch mal ausprobieren! Dann kommt immer ein Firefox-Icon! ^^

Ich muss dazu sagen, ich habe rein gar nichts gegen Chrome, doch meine persönliche Geschichte und auch meine (egoistische?) Ethik wollen es so, dass ich Firefox und dessen Derivaten eben „positiver“, zumindest aber enthusiastischer, gegenüberstehe. Hey, ich komme aus einer Zeit, da war IExplorer DER Standard! Und DAS war beileibe keine schöne oder angenehme Web-Welt! Wettbewerb und auch die Technik heute (Chrome ist ein technisch exzellenter Browser) sind mir da viel lieber und so ein bisschen Flaming, bei oder neben der Arbeit, schadet auch nicht.

Zurück zum Thema: Wie baue ich jetzt Gecko in meinen Browser anstatt Chromium?

Kurze Antwort: gar nicht. Zumindest nicht die nächste Zeit.

Auf meiner Suche nach irgendwas dazu fand ich über stack overflow (wo sonst :-D) diesen Beitrag: https://stackoverflow.com/questions/6352654/use-firefox-as-render-engine-for-android-webview. Ganz unten, ca. 2 Jahre alt, steht eigentlich alles was man dazu wissen muss.

Das offizielle Mozilla-Tutorial exisitert sogar noch unter diesem Link: https://wiki.mozilla.org/Mobile/GeckoView. Sieht alles machbar aus, aber der Satz hier feuert eben genau in den Rücken eines jeden Gecko-Mobile-Developers:

„Note that GeckoView is NOT ready to be used in a production environment. It is currently possible to load webpages, but that’s about it.“

Hinzu kommt, rein aus Neugier könnte man die zwei Jahre alte Idee ja mal ausprobieren, kein Thema. Doch die zwei essentiellen ZIPs, die man braucht, sind unter dem Link gar nicht mehr erhältlich und wenn man den richtigen findet bleibt ein Moment auf dem Zeitstempel, um zu begreifen, dass die Entwicklung hier absolut eingestellt wurde. Seht selbst: https://ftp.mozilla.org/pub/mobile/releases/27.0b1/android-armv6/multi/geckoview_library/. Also ab dem 17. Oktober 2015 war’s das mit Gecko als Engine für eigene mobile Web-Browser auf Android.

Schade.

Ich weiß, dass es einen shitload an Arbeit verursacht einen Web-Browser zu bauen: Firefox besteht wohl aus 9 Millionen Zeilen Code. Google Chrome aus 6-7 Millionen. Zum Vergleich: die Unreal 3-Engine, mit der massenhaft Blockbuster-Videospiele entwickelt wurden, besteht gerade mal aus 2 Millionen Zeilen Code. Und braucht damit fast das Dreifache, was ein Space Shuttle zur Programmierung brauchte.

Doch ich bin mir nicht sicher, ob sich Mozilla mit dem Nicht-Pflegen einer mobilen Gecko-Engine nicht ins eigene Knie schießt.

Mobile wird die nächsten 10 Jahre das komplette Game übernehmen, ob es uns passt oder nicht. Ich bin auch eher der Computer-Enthusiast und eigentlich ein Handy-Muffel. Und es sträuben sich mir die Nackenhaare, was mobil heute als „Videospiel“ verkauft wird; doch so geht es wohl jedem Videogamer, der noch die allererste PlayStation Made in Japan(!) sein Eigen nennt und so das erste Mal mit wettbewerbsfähiger 3D-Grafik in Berührung kam. Und ich befürchte fast, wer hier nicht mitzieht, mitziehen will, bleibt einfach auf der Strecke. Das ist kalter, harter, herzloser Kapitalismus da draußen, der uns diese tolle, bunte, unterhaltsame und wundervoll seichte Welt kaufbar macht, nachfolgende Generationen werden mit einem Debian, der „ethischsten Linux-Distribution“, überhaupt nichts mehr anzufangen wissen. Wer die Verdummung, sorry, „Vereinfachung“ live miterleben möchte, der kaufe sich bitte einen macOS-Computer oder gleich ein iPhone.

Das wird nichts für mich sein, Leute! Tut mir echt unfassbar leid!

tl;dr: Mein eigener Android-Webbrowser ist am Wochenende in Version 0.2.6 erschienen und kann jetzt auch Favicons. Hier spricht YAABy selbst. Und ich mache mir seitdem Gedanken, ob das alles unter einem Google-Chrome-Logo weiterlaufen soll.

In meinem Zockerleben kam „WipEout“ (Studio Liverpool) recht spät, doch richtig hart. Für mich definiert es bis heute nicht nur das Genre eines Future Racer, oder in dem Fall präziserweise eines Antigravitations-Racers, der mich bis heute mit fast Mitte 30 noch fasziniert, wie eigentlich zuvor nur „F-Zero“.

„WipEout“ ist cyberpunk in Reinform: schnell. Atemberaubend in seinen Locations. Bis aufs Kleinste durchdachtes Vehikel-Design. Untermalt mit den fettesten und angesagtesten (und auch passendsten!) elektronischen Sounds in der Geschichte der elektronischen Musik. Kurz: ein Gamer-Traum!

Die Serie ist so alt wie die PlayStation selbst und wird mittlerweile auch schon 21 Jahre. Im Zuge dessen steht eine Omega Collection als Veröffentlichung bevor; fragt mich nicht, was das sein soll, wahrscheinlich eine Zusammenfassung aller Titel. Oder der wichtigsten. Whatever.

Jedenfalls, es wird auch ein Artbook dazu geben und schon heute können wir bisher unveröffentlichtes Concept-Artwork daraus online finden, hier ein kleiner Vorgeschmack:

Der Link: „25 Unseen, Wallpaper-Friendly Pieces of Wipeout Concept Art“, via blog.us.playstation.com.

Der Clou: es reichte nicht, dass man hier etwas veröffentlicht, was es so noch nie zu sehen gab. Zu jedem Stück Konzeptkunst erzählen die Künstler selbst eine kleine Geschichte dazu. Supergeil!

Der Abschied: seit 2010/2011 ist Studio Liverpool nicht mehr. Und das, obwohl es scheinbar zwei PS4-Games in der Pipeline gegeben haben soll. So ein bisschen also fundiert sich meine Begeisterung auch in einer gewissen Melancholie, dass Piranha, Feisar, Assegai und Konsorten uns nie wieder begegnen werden.

Ich jedenfalls bin froh, auch wenn es recht spät war, noch Bombentitel durch die PS3 mitgekriegt zu haben. Und: tatsächlich kommen ein paar meiner seltensten PS-Trophies von WipEout.

Die Empfehlung: greift ab, was ihr noch abgreifen könnt! Und wenn ihr mal wieder von „future racern“ hören solltet, denkt einfach an WipEout! War alles schon da. Und es war: p.e.r.f.e.k.t.!