Archiv für die Kategorie „Internet“

Es ist nicht so einfach, wie es sich anhört: Proprietäre Google Apps (GAPPS) von einem Android-Smartphone zu bekommen ist unnötig schwer.

Verständlich, aus Firmenperspektive, nicht nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass es sich bei Android um ein „offenes Betriebssystem“ (steht in jedem Handbuch ganz am Anfang) handeln soll.

Außer einem Hacker aus Polen interessiert sich scheinbar auch niemand dafür. In jedem Fall hat CidDeamon das Skript und eine Anleitung in englischer Sprache ins Netz gestellt, die man hier abrufen kann:

http://cidofficial.neocities.org/010.html.

Wird auch dauernd aktualisiert, läuft aber „erst“ ab Android 2.1 (Eclair).

Funktion: Es ist ein Skript, das Root-Zugriff auf das Gerät erfordert. In dem Fall ist natürlich die Garantie weg. Die Privatsphäre hat manchmal seinen kleinen Preis. Auch ist ein Factory Reset nach Abarbeiten des Skripts nötig, was das Gerät in den (sauberen, in dem Fall) Ausgangszustand zurücksetzt. Also macht ein Backup von allem, was euch wichtig ist.

Mit einer emulierten Konsole (die App Terminal Emulator), müsst ihr daraufhin nur noch wenige Schritte ausführen:

su

cd /sdcard/gappsremover

sh fire.sh

Zwei Minuten warten und fertig!

Natürlich sind nicht alle Google Apps von Haus aus böse. Was Entertainment und Kommunikation betrifft haben manche Apps von Google eine sehr gute Qualität. Doch auf der Website sind auch bedenkliche mit einem Ausrufezeichen markiert, weshalb sich eine Deinstallation definitiv lohnt. Hier, was das genau ist, von mir übersetzt:

* 3G/WLAN Standort (!)

* Lesezeichen-, Kalender-, Kontakte-Synchronisation (!)

* Daten-Backup auf Google-Servern (!)

* Google Updater (ohne darauf hingewiesen zu werden, kann zu höheren Rechnungen führen) (!)

* Galerie, Kamera, Camcorder, Panorama-Modus (!)

* Google+ (!)

* Google Chrome [4] (!)

* Google Earth (!)

* Google Keep (!)

* Google NFC Tag (!)

Wie man sieht sind das einige, auch beliebte. Und es werden immer mehr…

Schlusswort:

Um sich Ärger zu ersparen legen viele ROM-Entwickler ihren Custom ROMs ein schlankes GAPPS-Paket bei. Man darf nicht vergessen, dass viele Umsteiger ihre Apps aus dem Play Store vermissen werden und nicht bereit sind sich jedes Update irgendwie auf ihr Gerät zu frickeln. Das Skript zu benutzen ist daher lohnenswert, wer nicht viele Apps hat, etwa weil er nicht sehr viele braucht oder eben durch das Gerät selbst eingeschränkt ist. Oder eben Neueinsteiger in Android.

Wer bereits hauptsächlich und sehr oft Applikationen über den App Store lädt (immerhin sind es derzeit über 800.000), der wird momentan noch Schwierigkeiten haben sich passenden Ersatz zu holen: Wie bereits erwähnt enthält das alternative und freie Repository F-Droid nicht mal 800. Hier ist einfach Geduld gefragt.

Es gibt Ideen, die sind so naheliegend, man muss sich an den Kopf fassen:

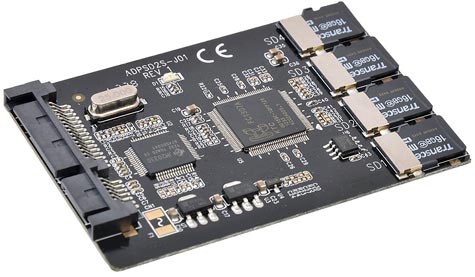

Der Ausschuss an MicroSD-Karten wird eher zunehmen, deshalb ist dieses Zubehör wohl mit einer sicheren Zukunft bedacht.

Hier passen vier MicroSD-Karten mit einer maximalen Kapazität von jeweils 32GB rein, macht also am Ende eine (fast) nagelneue & schlanke SATA-Festplatte mit 128GB.

Die Kapazität wissen wir, was mir noch wichtig gewesen wäre ist der Speed. Auf der Website steht zwar, dass „Windows Experience Index“ diesem Werk dann eine 3,6 vergibt; was nicht sonderlich viel ist und zum anderen interessiert mich einen Dreck, was Windows über meine Hardware denkt.

Preis liegt bei ca. 80$, das sind runde 60€. Kann man lassen:

http://geekstuff4u.com/microsd-ssd-creator-kit.html#.UkSJumRxtpg. [via]

Dafür 5 Tage direkt aus Japan ist nicht übel. Nettes Gadget.

Es gibt eine interaktive Karte zu potenziell bewohnbaren Planeten:

http://exoplanets.newscientistapps.com/. [via]

Und das funktioniert so:

Das Kepler-Weltraumteleskop aus 2009 beobachtete einen ganz bestimmten Bereich in der Nähe des Sternbilds Schwan. Bezogen auf den typischen Nachthimmel ist dieses Grid ziemlich klein, es sind dennoch 150.000 Sterne anpeilbar gewesen in den vier Jahren.

Was Kepler dann macht ist recht simpel: Sollte ein Stern einen Trabanten besitzen, macht sich das in in der Leuchtstärke bemerkbar. Nur kurzzeitig nimmt diese ab, aber so, dass Kepler das messen kann. Jedenfalls, anschließend werden auch alle Planeten ausgeschlossen, die mindestens den zweifachen Durchmesser der Erde haben; warum man dies macht ist mir etwas unklar, versucht man hier wohl offiziell Gasplaneten (wie Jupiter) zu exkludieren.

Naja, ab hier bleibt nicht mehr viel übrig als die habitablen Zonen festzustellen. Die menschlichen Messgeräte sind einfach zu schlecht, um sicher zu sagen, ob man auf diesen potenziell lebensfreundlichen Planeten Wasser vorfindet. Oder ähnliche Substanzen, etc.

Es kommt aber noch dicker: das Kepler-Teleskop kann auch nur die direkten Transits beobachten. Kreist eine neue Erde in Form eines anderen Winkels vor einem Stern, sieht Kepler rein gar nichts.

Hier noch ein paar Zahlen & Fakten: Durch das Teleskop wurden 0,28% des Himmels beobachtet. Dabei auch nur in einer Entfernung von maximal 3.000 Lichtjahren, was weniger als 5% der Sterne in diesem Blickfeld ausmacht.

Gibt es denn endlich ein Ergebnis? Nur Hochrechnungen. Würde man die 0,28% hypothetisch auf den gesamten Himmel beziehen, es wären

15-30 Milliarden bewohnbare Planeten.

Immerhin. Wohl alleine in der Milchstraße.

Sollte der Text jetzt etwas negativ rüberkommen, dann liegt das an der verwendeten Technik: Die ist einfach Schrott. Das tut dem Erlebniseffekt am Ende erstaunlicherweise jedoch keinen Abbruch: Die wichtigste Slide ist die mit der Überschrift „the search continues“. Wenn man bedenkt, dass jeder kleine grüne Punkt hier in der Bewegung jede Nacht auf uns herunterstaunen könnte; die Hoffnung stirbt zuletzt. Gesegnet seien jegliche Formen von Intelligenz.

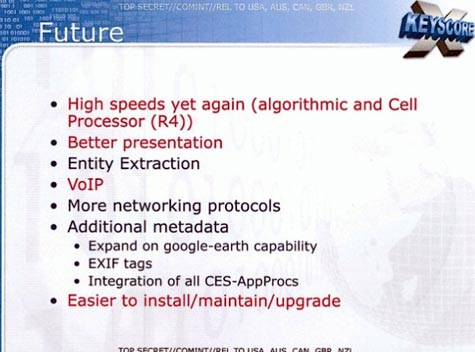

Das war 2008, vor fünf langen und harten Jahren schon:

Diese Folie kam jedoch erst kürzlich ans Licht und stammt aus den Beständen vom guten Herr Snowden bzgl. der Spionage-Software XKeyscore.

Im Kern geht es hier einfach um das Interesse von Geheimdiensten (NSA, GCHQ, BND, usw.) an den Metadaten, wenn ihr Photos macht. Egal ob Smartphone, Handy mit Kamera oder Digitalkamera, etc.: Mit eurem Bild werden allerlei Hintergrundinformationen gespeichert. Beispielsweise Kamerahersteller, Linsentyp, Datum, Uhrzeit und manchmal sogar der _exakte_ Standort.

Dieser Umstand hat z.B. einem gewissen Herrn McAfee letztes Jahr den Kopf gekostet: Weil ein paar Idioten-Jouhurnalisten vom Vice-Magazin ihn im guatemaltekischen Dschungel mit einem iPhone 4S photographiert haben, konnte ihn die Polizei dort festnehmen und zurück in die USA schaffen, wo er wegen Mordverdachts gesucht wurde. Der Link hier [via] liefert alle Informationen, die mit dem Photo gespeichert wurden; selbst heute noch(!). Shit is crazy.

Zudem könnt ihr dort selbst Bild-URLs eingeben, um zu schauen, was an Metadaten mitgeliefert wird.

Fassen wir nochmal zusammen: EXIF IS EVIL! Tut euch selbst einen Gefallen und ladet keine unbearbeiteten Bilder irgendwo hoch _und_ versendet die nicht weiter; weder per Email, SMS oder sonstwie.

Fakt ist nämlich auch (korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege, doch es wurde von mir mit eigenen Bildern ausprobiert): Sobald das Bild durch ein Bearbeitungsprogramm gelaufen ist (das kann Photoshop, Instagram, EyeEm oder sonstwas sein) sind diese EXIF-Daten nicht mehr in voller Ausführlichkeit (und manchmal auch überhaupt nicht mehr) verfügbar. Im Endeffekt dem Dienst, der die Bearbeitung übernahm, aber schon.

In Zeiten von Breitbandinternet und der Möglichkeit auf so ziemlich unbegrenzten Webspace werden sich aber immer weniger Menschen um so etwas Gedanken machen. Wundert euch daher nicht, wenn ihr nach einem Bildtausch den Staatsschutz an der Tür habt.

1976!

Budget damals: 3,8 Millionen. Oscars: Vier. Golden Globes: Vier.

Zeigt mir heute einen ähnlich kontroversen Film, der die gegenwärtige Zeit dermaßen auf den Punkt bringt und diese Preise (oberflächlich wie sie nun mal sind. Zweifelhaft, ob das früher anders war) verdient. 1976.

Oh, ich vergaß: Satire wird ja während der nächsten Legislaturperiode verboten. Offizielle Begründung: Man braucht ein Gehirn dafür. Mein Fehler.

Pass. End:

Akira Yamaoka ist der 66.666 gescrobbelte Titel bei LastFM! Yay! Glückwunsch! Urkunde ist auf dem Weg11!!

Der Titel „Never again“ ist vom offiziellen „Silent Hill“-Soundtrack. Also dem Teil von der PS1, als das noch revolutionär war und gut ankam bei den Fans. Er hat für „Silent Hill 4: The Room“ sogar einen Teil II im Angebot. War aber da schon zu spät, um noch was zu retten.

Wann und wo dieser Track zu hören war damals kann ich natürlich nicht sagen: Das muss 1999 gewesen sein, so um den Dreh. Ich könnte heute nicht mal mehr die Story komplett rekapitulieren. Aber da sich in dem Game zu einer bestimmten Zeit die wahrhaftige Hölle auftut durch dieses Sirenengeheul, könnte eigentlich keine Nummer bei dem LastFM-Dingens besser passen.

Wobei: Wenn man dem weiblichen Geschlecht abgeneigt ist, warum auch immer man(n) das sei, in dem Fall hätte wahrscheinlich ein Track namens „Pussy Galore“ (Scrobble-Nr. 66667) besser gepasst. o.O

P.S.: Der Track wurde noch mit Amarok gescrobbelt. Dieses Programm ist aber scheiße und wird von mir nicht mehr unterstützt. Ich werde in einem separaten Beitrag genauer darauf eingehen. Ich empfehle auch kein Clementine, da dieses Programm ebenfalls auf Amarok basiert, wenn auch eine frühere Version. Zur Zeit nutze ich Guayadeque. Der hat zwar auch seine kleinen Macken, bietet aber noch zusätzlichen LibreFM-Support _und_ frisst weniger eurer Ressourcen. Try it!

Ich bin normalerweise überhaupt kein Fan von animierten GIFs, sondern ein entschiedener Gegner. Doch hier steckt viel Arbeit alleine vom Smithsonian drin. Und nicht nur deswegen kann man mal eine Ausnahme machen:

Zu sehen ist die Geburt und auch der Tod des ARPANET, ohne das wir heute kein Internet (und wohl auch keine totale NSA- und GCHQ-Überwachung) hätten.

Der Start war im Oktober 1969 mit den berühmten vier Knoten.

Das Smithsonian-Magazine hat aber nur bis zum Jahr 1977 sich die Mühe gemacht, das zusammenzufassen. Der eigentliche Tod kündigte sich aber erst 1984 an, als das MILNET (militärisches Kommunikationsnetz der US-Streitkräfte) daraus extrahiert wurde. Die Knoten nehmen schlagartig ab, lediglich Emails wurden noch über das Arpanet abgewickelt. 1990 erfüllte es keinen Sinn mehr, ab Juli gilt es offiziell als offline. Aus und vorbei.

Ich konnte das nie wirklich glauben, in ganz alten Logfiles aus 2001-2003 waren immer noch Einträge aus dem ARPANET verzeichnet. Ich weiß aber hier leider nicht, wie das möglich sein konnte oder wo die herkamen. Ich denke nicht, dass das damals ausschließlich Spoofs waren. Es waren auch nur sehr wenige Zugriffe von dort.

Quellen Bildmaterial:

Images: early maps (1969-77) from Heart, F., McKenzie, A., McQuillian, J., and Walden, D., ARPANET Completion Report, Bolt, Beranek and Newman, Burlington, MA, January 4, 1978 and later maps (1978-89) scanned from the paper „Selected ARPANET Maps“ published in the October 1990 issue of Computer Communications Review,

GIF erstellt von: Nick Stango

Mindfuck at its best:

MCP from dath – Tobias Haase on Vimeo.

[via]

Erstellt haben ihn Studenten für eine Abschlussarbeit an der Filmakademie Ludwigsburg. In nur 3 Tagen erreichten sie damit eine Million Views.

Solche Projekte sind sehr zu begrüßen. Zumal mit _dieser_ Detaildichte. Und auch wenn dieses „Collision-Prevent-Assist-System“ von Mercedes stammt und eine Marke ist, die juristisch betrachtet zu einem Nachspiel führen könnte, bewundere ich den Mut, so etwas bis zum Ende durchzuziehen. Also auch aus studentischer Sicht, im Vorfeld und an der Uni und mit allem, was zu so einem professionellen Clip dazugehört.

Ja. Da fühlt man sich Baden-Württemberg doch wieder sehr verbunden. Ist seltener geworden die letzten Jahre. Schade eigentlich.

Zitat des Monats:

„Project Meshnet was created out of the /r/darknetplan community in an effort to replace the existing Internet. It aims to use a combination of software and hardware to achieve the goal of a censorship-free internet. Our objective is to create a versatile, decentralized network built on secure protocols for routing traffic over private mesh or public internetworks independent of a central supporting infrastructure.“

Na dann macht’s mal gut, ne! Ihr Nutten!

HTML5 hat großes Potenzial, nur wissen die wenigsten, was hier eigentlich besser laufen soll. Selbst die Browser-Hersteller haben diesen Standard noch nicht zu 100% umgesetzt. Aber sie haben auch noch ein wenig Zeit: Der Standard wird derzeit als „Release Candidate“ angesehen, offiziell wird er wohl nächstes Jahr verpflichtend.

mayra.artes kommt aus Brasilien und arbeitet drüben bei visual.ly öfter mal an Infografiken. Auch zu HTML5 hat er eine ganz gute im Angebot:

Wer will, der findet in seinem Portfolio auch eine Visualisierung zu Alkohol, und zwar ein Periodensystem(!), wie man es früher im Hassfach Chemie zu sehen bekam. Die Seite generell gefällt mir gut, hier lohnt sich definitiv ein Besuch.

„Solange es keine klaren Aktionen des Kongresses oder der Justiz gibt, kann ich nur jedem dringend davon abraten, private Daten einem Unternehmen anzuvertrauen, das direkte physische Verbindungen zu den Vereinigten Staaten hat.“

– Zitat Ladar Levison. Musste aufgrund des massiven Drucks von US-Behörden seinen 10 Jahre alten sicheren Email-Dienst schließen

Jetzt ist es natürlich nicht immer einfach herauszufinden, wo ein entsprechender Server steht. Doch es gibt ein kleines smartes Firefox-Plugin, das hier Abhilfe schafft:

Es ist bei mir schon seit Jahren im Einsatz und gehört zu meinen Standard-Plugins. Sehr empfehlenswert!

Die Flagge wird immer in der Adressleiste des Browser angezeigt. Aber es gibt ein massives Kontextmenü obendrauf, das weitere Daten zur Domain liefert. Das sind u.a.:

* WHOIS

* WOT-Website-Bewertungen (wer es braucht)

* Ping

Und:

* Geotool: (nach Klick auf die Flagge) Stadt, ISP und Ortszeit

Es ist zudem sehr klein und braucht kaum Ressourcen und schützt die eigene Privatsphäre.

So könnt ihr jederzeit checken, wo ihr genau angemeldet seid und euch sofort dort abmelden, sobald eine bestimmte Flagge auftaucht. Macht hiervon auch bitte Gebrauch! Sonst ändert sich ja wieder nichts.

Warum haben Kreditkartennummern (meistens) 16 Zahlen? Wie werden diese Zahlen generiert? Und warum kann nicht jeder Depp eine Reihenfolge an Zahlen zu einer Kreditkartennummer zusammenführen?*

Es gibt eine Website, die das alles anschaulich erklärt:

http://datagenetics.com/blog/july42013/index.html [via]

So geben z.B. die ersten vier Zahlen wieder, zu welcher Gesellschaft diese Karte gehört:

Visa: Präfix 4-

Mastercard: Präfix 51-, 52-, 53-, 54-, 55-

American Express: Präfix 34-, 37-

Da Kreditkartenfirmen bereits eingeplant haben, dass Menschen zu dämlich sein könnten die Nummer korrekt irgendwo anzugeben, hat man nach 15 Zahlen eine Prüfnummer eingefügt. Diese Zahl wurde mathematisch aus den vorangegangenen berechnet: Die Formel wurde 1954 von Hans Peter Luhn bei IBM entwickelt. Es gibt heute kein Patent mehr dafür, diese Formel ist Allgemeingut und läuft unter ISO/IEC 7812-1.

Solche Prüfnummern findet man übrigens auch in Barcodes, ISBNs von Büchern, etc. vor. Den Luhn-Algorithmus kann man aus Spaß auf dieser Website auch anwenden. Er ist jedoch nicht besonders stark (zumindest heute nicht mehr), es gibt weitaus bessere wie z.B. den Verhoeff-Algorithmus (1969) oder den von Damm (2004).

Mehr braucht man dazu eigentlich nicht wissen. Am Ende des Artikels werden noch ein paar Anwendungsbeispiele wie RAIDs genannt, die aber zur eigentlichen Thematik nichts mehr beitragen.

Wer will, der kann den Luhn-Algorithmus auch in einer Programmiersprache seiner Wahl einbauen. Eigentlich sollten sich so eigene Kreditkartennummern generieren lassen. Die entsprechende Funktion in C sieht beispielsweise so aus:

#include

#include

bool checkLuhn(const char *pPurported)

{

int nSum = 0;

int nDigits = strlen(pPurported);

int nParity = (nDigits-1) % 2;

char cDigit[2] = "\0\0"; // atoi erwartet einen null-terminierten String

for (int i = nDigits; i > 0 ; i--)

{

cDigit[0] = pPurported[i-1];

int nDigit = atoi(cDigit);

if (nParity == i % 2)

nDigit = nDigit * 2;

nSum += nDigit/10;

nSum += nDigit%10;

}

return 0 == nSum % 10;

} [via]

So, haben wir wieder was gelernt! Nett.

*Im Internet gibt es zahlreiche Rechner um sich Fake-Kreditkartennummern generieren zu lassen. Die sind dann für diverse Webseiten durchaus benutzbar, sofern das z.B. eine Voraussetzung ist einen Dienst nutzen zu können. Allerdings sollten diese Nummern nicht bereits benutzt worden sein. Da es sich zudem um eine rechtliche Grauzone mit diesen Generatoren handelt werden die hier nicht verlinkt. Und noch ein Hinweis: Online-generiertes Gedöns kann immer abgefangen werden. Es ist daher sicherer sich sein Programm selber(!) zu bauen.